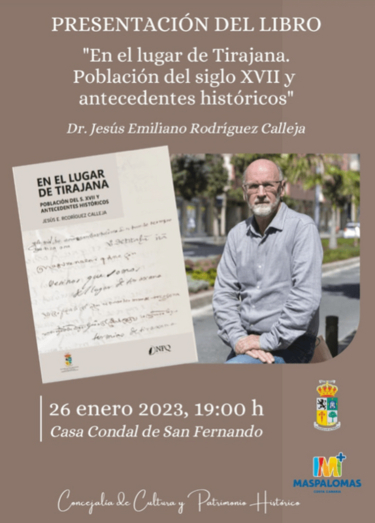

El doctor en Historia e investigador Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, autor de estudios sobre Telde, presenta el libro En el lugar de Tirajana. Población del siglo XVII y antecedentes históricos. Será este 26 de enero, a partir de las 19.00 horas, en la Casa Condal de San Fernando, en Maspalomas.

El autor, Doctor en Historia Moderna, por la ULPGC, en la presente publicación expone el tratamiento metodológico de las fuentes de Demografía Histórica, con los datos recogidos en el Archivo Parroquial de San Bartolomé de Tirajana, para profundizar en el estudio poblacional, referente al siglo XVII, en el ámbito de su jurisdicción parroquial que se extendía por el territorio que actualmente forman los municipios de San Bartolomé de Tirajana y de Santa Lucía de Tirajana.

En los antecedentes históricos, hasta el comienzo de los registros parroquiales conservados desde finales del siglo XVI, muestra un recorrido que hace referencia a la presencia humana, de acuerdo con los yacimientos arqueológicos; de la pervivencia del pasado aborigen; de la participación en los diferentes procesos de conquista de la isla de Gran Canaria; así como de la llegada de nuevos pobladores y del repartimiento de tierras y aguas, y de la introducción de nuevos cultivos, entre ellos la caña de azúcar, con la erección de las ermitas de Santa Lucía, y de Santiago, y de parroquia del Apóstol San Bartolomé.

El desarrollo central del estudio muestra la evolución poblacional, tanto de manera general como en los aspectos concretos de la natalidad, nupcialidad y mortalidad, así como de las clases marginales (ilegítimos, expósitos y esclavos); de las relaciones sociales y laborales; de los fenómenos migratorios, y de la distribución espacial de la población por los diferentes núcleos que se fueron formando a lo largo del siglo XVII, algunos ocupando asentamientos aborígenes, y otros como consecuencia de la nueva ocupación de tierras. Centrado en la reconstrucción familiar y estableciendo comparaciones, tanto con localidades de la isla de Gran Canaria, como de otras del archipiélago, así como del ámbito peninsular, e incluso del extranjero.

En la natalidad, estudiando los registros bautismales, se analiza su distribución anual, decenal, mensual y estacional; sus tasas; la ilegitimidad; los niños expósitos y la esclavitud, así como la imposición de nombres y la importancia del padrinazgo.

En la nupcialidad, por medio de los registros matrimoniales, estudia, igualmente, su evolución y distribución; sus tasas, endogamia y exogamia, junto a otros aspectos influyentes como: amonestaciones, dispensas, licencias, uniones matrimoniales según el estado civil de los contrayentes (entre solteros, o con presencia de viudos); uniones con diferentes grados de parentesco, y la importancia de los testigos matrimoniales.

Por medio de la reconstrucción familiar, nos acerca al conocimiento de la edad nupcial de los contrayentes; a la planificación familiar de acuerdo con los momentos de concepción y del nacimiento de los hijos; al número de hijos por matrimonio; a los espacios intergenésicos; al periodo fértil de los matrimonios y a su duración, así como a la diversa transmisión de los apellidos, y de los apodos.

En la mortalidad, siguiendo los registros de defunción, cuya utilidad comienza a partir de 1632, y con un importante sub-registro de mortalidad infantil, analiza su distribución y evolución; las tasas; causas de la muerte y edades de fallecimiento; las disposiciones testamentarias; el ceremonial funerario, las sepulturas y lugares de enterramiento, así como la mortalidad en los grupos marginados, de manera especial en los pobres.

Finalmente se incluye información referente al crecimiento vegetativo y migraciones; sobre la sociedad y distribución espacial de la población por todo el territorio de la jurisdicción parroquial, con indicación de los pagos y lugares habitados pertenecientes a la jurisdicción parroquial. Con inclusión de tablas, gráficas y cuadros estadísticos que refuerzan el texto. Con conclusiones y un amplio anexo con apéndices de datos sobre distribución temporal de bautismos, matrimonios y defunciones; listados de nombres y apellidos, y su evolución a lo largo del siglo; listados diferentes de los cargos de milicias (capitanes y alféreces); alcaldes; curas y de otros clérigos al frente del desempeño parroquial.

"Es un mito que había muchos negros en Tunte"

Hubo negros esclavos en Tunte, pero tampoco tantos. No más que en otras poblaciones de Gran Canaria en los siglos posteriores a la conquista castellana. Y tampoco tantos como para que se haya singularizado a ese colectivo en Tirajana respecto al que estaba distribuido por el resto de la isla.

Esta es una de las conclusiones que ha sacado el historiador y divulgador Jesús Emiliano Rodríguez Calleja después de analizar la evolución de la población en Tirajana (cuando englobaba a los actuales municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana) a lo largo del siglo XVII.

«Lo de los negros en Tunte es más bien un mito que una realidad; claro que los había, pero eran una exigua minoría». Y aporta datos. «Los esclavos en Tirajana durante el siglo XVII representaron el 1,37% de la población y con un descenso progresivo a lo largo de la centuria». Del 3,55% que representó este colectivo durante la primera mitad del siglo al 0,65% de la segunda mitad.

«El registro es inferior a los porcentajes promedio que se daban en Moya (2,08%), Agüimes (2,19), Arucas (3,09), Telde (5,60), la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (10,22) o, por ejemplo, Santa Cruz de La Palma (12,60)».

Análisis de 4.653 documentos

Calleja obtuvo estos datos tras una exhaustiva labor de investigación de 4.653 documentos del archivo parroquial de San Bartolomé de Tirajana del periodo comprendido entre 1598 y 1700, un trabajo que ha compilado y desmenuzado en un completo volumen, plagado de datos estadísticos, interpretados y comparados con los de otras poblaciones, que lleva por título 'En el lugar de Tirajana. Población del siglo XVII y antecedentes históricos'. Ha sido editado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y será presentado este jueves a las 19.00 horas en la Casa Condal de San Fernando de Maspalomas.

Este profesor jubilado y doctor en Historia Moderna y Demografía Histórica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias concluye que los datos analizados «ponen de manifiesto que la esclavitud en Tirajana estaba prácticamente desaparecida a finales del siglo XVII y que durante el desarrollo de la centuria la presencia de esclavos en esa jurisdicción parroquial fue muy inferior a la de otros lugares».

Esta constatación le lleva a afirmar que «el fenómeno de la esclavitud en Tirajana, y de los negros en su jurisdicción, está muy lejos de la creencia y afirmaciones, carentes de base documental, que aseguran una presencia destacada y prolongada».

Palenzuela trajo los esclavos para trabajar en un ingenio

Aclara Calleja que los negros llegaron al territorio de esta parroquia de la mano de Lorenzo Palenzuela, que los trajo desde el siglo XVI como mano de obra para el ingenio azucarero, llamado Ingenio Rojo, que instaló en El Lugarejo, como se conocía antiguamente a la capital de Santa Lucía.

Sin embargo, añade que esa industria no salió rentable por su lejanía del puerto de La Madera (hoy La Garita), en Telde, que era por donde salía el azúcar que se exportaba, y la cerró en poco tiempo, circunstancia que influyó en la paulatina salida de los esclavos negros de Tunte.

Otro indicador que sirve al autor para su hipótesis está en la cofradía de San Sebastián, históricamente asociada a los descendientes de los primeros esclavos negros de Tirajana. Por los datos que ha obtenido, debió contar en las últimas décadas del siglo XVII con un reducido número de cofrades.

Para los oficios de difuntos se usaba la cera de la cofradía de Ánimas o de aquella a la que se pertenecía. Conocido este dato, resulta llamativo que en aquella centuria, de las 61 personas que aparecen registradas con empleo de cera de la cofradía de San Sebastián, tan solo se indica que una era negra y que otras tres eran morenas, pero no consta ninguna como esclava, aunque sí se sabe que una lo fue.

De 37 esclavos bautizados en el siglo, 31 de padre desconocido

Sobre este mismo colectivo Calleja aporta otro dato curioso. De los 37 esclavos que fueron bautizados en el siglo XVII en Tirajana, solo dos de ellos se supone que eran adultos y el resto eran fruto de la procreación. De esos 35 restantes, 31 eran hijos de esclava y padre desconocido, que, dado el contexto, podría ser el dueño de la esclava o alguien de su entorno.

El análisis de estos datos revela, por tanto, una Tirajana diferente a la que hasta ahora se ha contado, al menos la de ese siglo. Entre las peculiaridades que este historiador subraya figura, por ejemplo, que su población era bastante menos endogámica que otras de la isla o que había más matrimonios con un viudo entre sus miembros, producto, explica el autor, de la rapidez con la que en esta parroquia se reconstruía el matrimonio roto.

También enfatiza que, dado que en Tirajana no había escribano, la gente era más previsora que en otros pueblos y el 26,04% de sus difuntos moría ya con la disposición testamentaria hecha.

O que en los bautismos de esta parroquia, dado que su jurisdicción era tan inmensa, se incluía la figura del testigo. Si alguien dudaba de que un niño de un pago muy lejano estaba sin bautizar, no era necesario recurrir al cura para confirmar que lo estaba, sino al testigo.

O que solo se dio un caso de abandono de un niño. ¿Por qué? Porque en Tunte se conocían todos y porque la casa cuna, en la capital, quedaba my lejos.

Todas estas estadísticas completan la radiografía trazada por Rodríguez Calleja, que disecciona al detalle la evolución de una población que en 1585 solo contaba con 14 casas y 144 habitantes, pero que despegó sobremanera a lo largo del siglo XVII, sobre todo a partir de 1660. En 1688 ya había 294 casas y 1.222 personas, y en 1745, 530 viviendas y 1.745 habitantes.

Fuente: Texto de Gaumet Florido/Canarias7.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.170