Génesis y evolución constructiva de la Iglesia conventual de San Francisco de Asís de la ciudad de Telde (Primera parte)

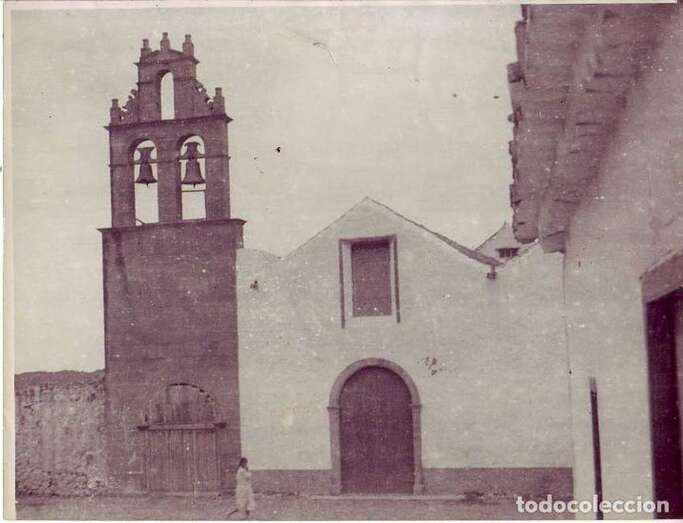

Formando parte del Conjunto Histórico-Artístico Nacional de San Juan-San Francisco de Telde (Real Decreto 1121/1981, de 6 de marzo), posee esta Arzobispal Ciudad, tres templos y una ermita, a saber: La actual Basílica Menor de San Juan Bautista, la Iglesia Hospitalaria de San Pedro Mártir de Verona, la Iglesia Conventual de Santa María de La Antigua o San Francisco y, el llamado Calvarito.

Aunque dicha urbe tiene como fecha de nacimiento el 7 de noviembre de 1351, tras la Bula Coelestis Rex Regum,![[Img #1000600]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/2565_recorridoetnograficolosllanos2023-65.jpg) dada en Avignon por el Papa Cismático Clemente VI, la actual trama urbana es muy posterior, ya que el presente Telde se desarrolla a partir de la Conquista Castellana ocurrida entre 1478-83. Es entonces, cuando según los cronistas e historiadores más afamados (Tomás Arias Marín y Cubas, José de Viera y Clavijo, Pedro Hernández Benítez, Antonio Rumeu de Armas y Antonio Hernández Rivero, etc.), el Gobernador General de la Isla manda a los Caballeros de la Real Hermandad de Andalucía a asentarse, junto a la torre levantada en aquellos pretéritos años de guerra.

dada en Avignon por el Papa Cismático Clemente VI, la actual trama urbana es muy posterior, ya que el presente Telde se desarrolla a partir de la Conquista Castellana ocurrida entre 1478-83. Es entonces, cuando según los cronistas e historiadores más afamados (Tomás Arias Marín y Cubas, José de Viera y Clavijo, Pedro Hernández Benítez, Antonio Rumeu de Armas y Antonio Hernández Rivero, etc.), el Gobernador General de la Isla manda a los Caballeros de la Real Hermandad de Andalucía a asentarse, junto a la torre levantada en aquellos pretéritos años de guerra.

A la manera castellana, la ciudad tuvo tres núcleos fundacionales bien distintos: El Barrio de San Juan, en donde se establecieron las mejores familias, aquellas que poseían casi todas las tierras de labor de la fértil vega circundante. El Barrio de San Francisco, construido sobre un promontorio lávico y estéril, conocido por el Altozano o Altozano de Santa María, que se reservó para artesanos y demás personas, cuya economía dependía de los anteriormente señalados señores de alta alcurnia. Y a menos de una milla de estos dos lugares, el Barrio de Arriba, que recibiría el nombre de Los Llanos, Los Llanos de Jaraquemada, Los Llanos de San Gregorio y también Los Llanos de Berbería, ya que en ellos convivían castellanos de muy baja condición social, esclavos africanos de origen bereber y negros del Golfo de Guinea.

Echemos la vista atrás y permitámonos imaginar parte de este territorio, antes de ser ocupado por casas, calles, callejones y plazas. Concentremos nuestra mirada en lo que hoy damos en llamar San Francisco. Por estudios históricos y geológicos, conocemos perfectamente el tipo de terreno base de dichas edificaciones. Las arcillas expansivas y el picón o jable, junto con la lava y la toba calcárea de origen volcánico forman un manto, más que superficial, de hecho, cuando los antiguos maestros de obra se afanaban en sus labores constructivas, siempre optarían por gruesas paredes de mampuesto, de entre 80 a 100 cm. de grosor. No es menos cierto que las actuales edificaciones domésticas, en su mayor parte carecen de profundas cimentaciones, y su sustento viene dado, además de por la anchura de sus muros, por una peculiar forma de colocar las piedras unas sobre otras: En los primeros niveles se distribuían entre argamasa, formada por tierra arcillosa, rastrojo o paja de cereal y cal, las piedras más toscas y pesadas, en su mayor parte basalto volcánico, lo que los canteros denominaban piedra viva. En niveles medios superiores se mezclaba este tipo de piedra con otras más ligeras como son los cantos o trozos de toba y ya en las partes más altas de la edificación, materiales ligeros tales como la lava volcánica y, en alguna que otra construcción, la piedra pómez. Las techumbres se alternan, entre las tejas árabes, dispuestas a dos y tres aguas; y las de azotea o terraza plana, conviviendo las unas con las otras a lo largo de sus algo más de cinco siglos de Historia.

Muchas edificaciones de San Francisco, sin importar su calidad edificativa, ni los usos a los que iban a ser destinadas, salvaguardaron las llamadas cuevas, que existían y, aún hoy existen en su subsuelo, restos del paroxismo volcánico que formó el lugar. Las hay de dos tipologías: La más usual es la de tipo horizontal y alargada mucho más larga que ancha y que van desde escasos dos o tres metros a dieciocho- veinte metros. Éstas son restos de tubos volcánicos, formados como se sabe por corrientes de aire en el momento de la escorrentía lávica. Las segundas, de formas casi circulares y con techos ligeramente abovedados poseen diámetros diversos; las más pequeñas de apenas cuatro metros cuadrados, pero las más llamativas alcanzando los treinta-cuarenta metros cuadrados. Los espacios abiertos en medio de las construcciones que forman patios o corrales, en muchos casos fueron huertas reconvertidas en tales, ya que hay ejemplos de aquella primigenia utilización, como solares destinados a usos agrícolas de autoconsumo.

Las fincas y huertas exteriores, cuya fertilidad nadie pone en duda, nacen del acarreo de tierras procedentes de otros lugares y depositadas allí bien en bancales o en los fondos de barranquillos y del Barranco Real, tal es el caso de las fincas de Santa María al borde de este cauce, las fincas de el Barranquillo de la Fuentecilla-Hoya de San Pedro Mártir y la propia finca que los franciscanos poseían al pie de su cenobio. Hay noticias de cómo se acarreaban a lomo de camellos, tierras desde la Vega y otros lugares hasta las inmediaciones del actual Barrio de San Francisco.

Esta introducción, aunque prolija, la creemos del todo necesaria, a la hora de analizar con más detenimiento la propia construcción de la Iglesia Conventual de Santa María La Antigua, cuyo inicio lo hemos datado en 1610 y no en 1612, como por equivocación documental se había dicho por anteriores investigadores, entre ellos el polímata don José de Viera y Clavijo. El documento al que aludimos deja claro como fue, un 1 de mayo de 1610, cuando el guardián del Convento de San Francisco de Las Palmas, Fray Juan Felipe, se hace cargo de la fundación conventual, iniciándose la construcción del cenobio y del templo adyacente por su parte Sur.

Más de un siglo tardaron las autoridades civiles y eclesiásticas en acceder a las continuas peticiones, que hicieron los seguidores del Pobrecillo de Asís para establecerse en Telde. Desde aquel 1503 en que ejercía como párroco de la Matriz de San Juan Bautista Fray Juan de Matos, hasta la fecha más arriba indicada.

Siguiendo una costumbre muy propia de la Orden de los Hermanos Menores Franciscanos, éstos evitaron por todos los medios, levantar casas en el interior de la urbe, prefiriendo como ya lo habían hecho en otras localidades insulares (Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna, entre otras.), situarse en una zona limítrofe y cerca de la población más humilde. En esto y en que sus iglesias conventuales, mayormente poseían una sola nave y a lo sumo dos, se reflejaba de forma patente e inequívoca, la opción de la Orden por la pobreza como signo de vida e imitación a Jesucristo.

En el Altozano, existía desde muy principios del siglo XVI, una ermita de forma cuadrangular, de sólo dieciséis metros cuadrados aproximadamente, más dos pequeñas construcciones aledañas (El habitáculo del ermitaño y la sacristía). La parte dedicada al culto cubierta por tejado árabe a cuatro aguas, se diferenciaba de las dos dependencias colindantes, que poseían azoteas de techo plano.

Según la tradición recogida, entre otros, por el Dr. Hernández Benítez en su libro Telde, sus valores: Arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos, editado por la Imprenta Telde, en 1958, la fortuita aparición de una Virgencilla de terracota cocida y candelero, en el lugar conocido como Las Cuevas de Taliarte, fue la causa de denominarla de Santa María de La Antigua y, dedicarle dicho recinto sacro en el promontorio, hasta ese momento denominado simplemente El Altozano y, a partir de ese momento, Altozano de Santa María La Antigua. Según el antiguo Cronista Oficial de la Ciudad, existen en el Archivo Parroquial de San Juan Bautista, varios protocolos testamentarios con claras alusiones a la susodicha ermita, desde el año 1522 en adelante. (Para algunos estudiosos el llamado hoy Calvarito sería la primigenia de las ermitas y para otros parte de la actual superficie de la nave colateral izquierda de la iglesia franciscana).

Los frailes franciscanos aprovecharon la ocasión que les presentaba tal devoción mariana para hacerla propia y, aunque el convento se le denominó también de La Caridad, las gentes siguieron llamándole por la denominación tradicional de la ermita. Sólo en los últimos siglos y, mucho más a partir de mitad del siglo XIX, pasaron a llamarlo de San Francisco, denominación ésta que se hizo más popular a partir de la Desamortización de Mendizábal, ocurrida en 1836, fecha en que son expulsados los frailes que lo habitaron, en número nunca inferior a seis, ni superior a veinte. En el momento fundacional y a la manera franciscana fueron doce, entre sacerdotes y hermanos legos. Los primeros además de atender los Oficios Divinos de la propia Iglesia Conventual, también lo hacían en otros templos, en este caso pequeñas ermitas diseminadas por los actuales municipios de Valsequillo y Telde, a saber: San Miguel Arcángel, San Roque, San José de Las Longueras, San Antonio del Tabaibal y La Inmaculada Concepción de Jinámar. (En el caso específico de la Ermita de San Gregorio Taumaturgo de Los Llanos de Telde, ésta siempre fue servida por los Curas-Beneficiados de la Matriz de San Juan Bautista).

En la próxima entrega, seguiremos desarrollando el presente artículo, que por su amplitud hemos decidido dividirlo en cuatro partes.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.135