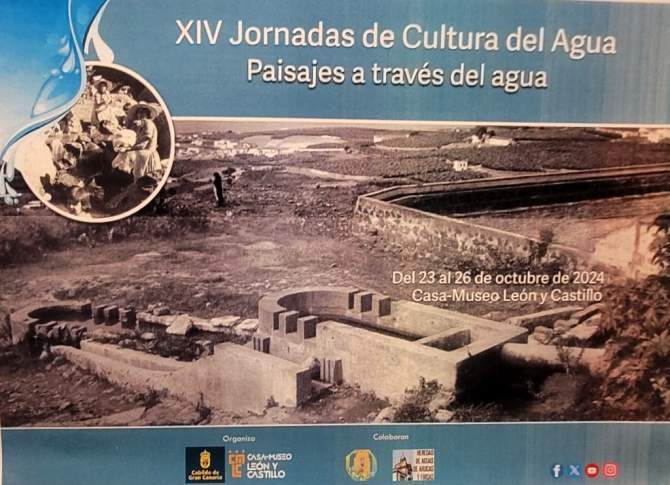

La Casa-Museo León y Castillo de Telde acoge desde el pasado miércoles 23 de octubre la XIV edición de las Jornadas de Cultura del Agua. El geógrafo e investigador Ramón Díaz Hernández, con la conferencia Territorios, Paisajes y Patrimonios Culturales del Agua: una aproximación general, y el profesor de Filología Moderna Jonathan Allen Andrew, con la ponencia Aguas interiores, aguas olvidadas, fueron los protagonistas del primer día de este ciclo que en esta edición lleva por lema Paisajes a través del agua y que se desarrollará hasta el sábado 26 de octubre.

Crónica del acto

por Jesús Ruiz

Con éxito de asistencia y expectación por el programa de ponencias y visitas elaborado, la tarde del miércoles 23 de octubre arrancan las XIV Jornadas de Cultura del Agua que con el lema Paisajes a través del agua, se imparten en la Casa Museo León y Castillo de Telde a lo largo de la semana hasta el sábado 26. Jornadas que cuentan con la colaboración de la Asociación Cultural El Bloque y la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.

En referencia a esta nueva sesión 2024 de las Jornadas continúa abierta la exposición fotográfica Historias que destilan agua, inaugurada el pasado 12 de septiembre con imágenes que forman parte del Archivo de fotografía histórica de Canarias gestionado por la FEDAC. Las XIV Jornadas tratan de acercar a la ciudadanía el papel que juegan los paisajes del agua en la configuración social y cultural del territorio. El Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa en el 2000, define el paisaje como el resultado de la combinación dinámica de elementos físicos y la acción humana, combinación que convierte el conjunto en un entramado social y cultural en continua evolución.

Presenta el acto en su inauguración Juan Ismael Santana Ramírez, director y coordinador de las Jornadas agradece la asistencia e intervinientes en las ponencias: “Este año 2024 las Jornadas cumplen 14 años, más de una década en la que la Casa Museo León y Castillo y unos amantes del patrimonio cultural hemos apostado por poner en valor lo que se ha denominado el Patrimonio tangible, intangible, ligados a la Cultura del Agua. En esta nueva convocatoria colaboran la Asociación Cultural El Bloque y la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.

Antes de continuar con esta presentación me gustaría dedicar unas palabras de recuerdo a la memoria de Ángel García García, doctor en Historia recientemente fallecido, natural de Agaete ponente en dos ediciones de la Cultura del Agua que contribuyó a aumentar el conocimiento de la captación de aguas subterráneas en la isla de Gran Canaria entre 1800 y 1927, que fue su tesis doctoral. Se ha titulado esta edición Paisajes a través del agua con el objetivo de acercar a la ciudadanía el papel que juega el paisaje entendido éste como la combinación dinámica de elementos físicos de la acción humana en la configuración social y cultural del territorio. Así, los principales elementos que definen los paisajes del agua serían entre otros, el mar, los ríos, los barrancos, los humedales, las lagunas, pero siempre en relación con aquellos otros elementos que expresan la permanencia histórica de las relaciones entre la sociedad y el agua, cómo serían las presas, los acueductos, las acequias, los canales industriales, los molinos, los espacios de regadío y un largo etc. El agua, además, es componente recurrente de la pintura, de la arquitectura o la literatura, llegando incluso a ser fuente de inspiración de muchos artistas en el pasado y en el presente.

Abre las jornadas el geógrafo Ramón Díaz Hernández, quien abordará la disyuntiva: el agua en los paisajes o los paisajes del agua, en el marco de la nueva cultura del agua. Terminada esta conferencia haremos un paréntesis para visibilizar el proyecto docente Atis Tirma impulsado por el Centro de Educación de Secundaria de Bachillerato del Instituto Santa Isabel de Hungría de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de que el alumnado adquiera conocimientos de la importancia del agua en el Municipio de Telde, y serán ellos los que expliquen entre conferencias el proyecto a través de una selección de trabajos realizados expuestos en el patio a través de diversas estructuras hidráulicas del Municipio de Telde.

Seguidamente participará el profesor Jonathan Allen Andrew que nos ofrecerá una mirada sobre el preciado recurso a través de su conferencia Aguas interiores, Aguas olvidadas. El jueves 24, interviene el arquitecto Jorge Manzano Cabrera acompañado del arqueólogo, técnico de la FEDAC y antropólogo, Francisco Mireles Betancor, quienes disertarán sobre el proyecto de recuperación de la noria de San Lorenzo o del barranco de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria. A su término interviene la psicóloga y antropóloga social y cultural, Isabel Delgado que hará un recorrido sobre el uso y significado del recurso natural en diferentes disciplinas artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes plásticas contemporáneas.

Culmina el ciclo de conferencias con la intervención de Jaime Medina Santana, quien destacará los valores etnográficos que ofrece el Corredor Paisajístico de Telde que transita por el cauce del Barranco Real. La última conferencia estará a cargo de Isabel del Corral, especialista en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, presentará un análisis de la situación paisajística actual del Barranco del Guiniguada, tema candente y de debate actual. Las XIV Jornadas se complementan el sábado 26 de octubre con la visita a la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas y la presa del Pinto, la primera presa construida en Gran Canaria.

Interviene en la primera ponencia el profesor Ramón Díaz Hernández, geógrafo, investigador honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una dilatada trayectoria docente y como investigador, y desde el 2019 hasta su jubilación trabajó en dicha institución educativa, su labor investigadora es muy amplia centrada en la geo demografía, el desarrollo rural, la movilidad poblacional y geografía cultural, cuenta con numerosas publicaciones, artículos, revistas científicas, reseñas, capítulos de libros, en solitario y en colaboración con otros autores. Gracias”.

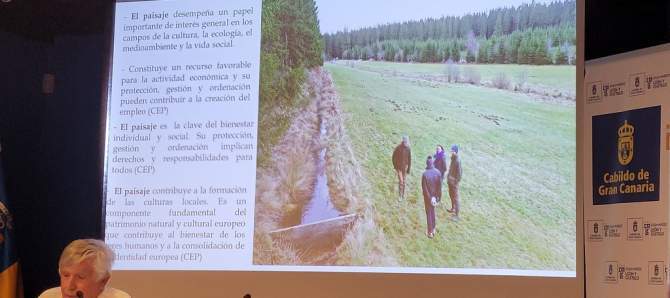

Interviene el profesor Ramón Díaz Hernández con el título de su ponencia, Territorios, Paisajes y Patrimonios Culturales del Agua: una aproximación general, dentro del contexto de estas jornadas, con una amplia y detallada documentación textos e imágenes proyectadas, a través de los 15 puntos del índice de su ponencia, Ramón Díaz expone las referencias, títulos, normativas, etc y parte desde los siguientes conceptos:

Definición de paisaje. Agua y paisaje, Los paisajes del agua. El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 2000). El paisaje del agua. Paisaje Cultural de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (1972). Paisajes y Patrimonios culturales del agua: propuesta tipológica. Paisaje y paisanaje: Patrimonio material e inmaterial. Dinámica de los paisajes de regadíos tradicionales. Deterioro de los elementos patrimoniales vinculados al uso del agua. Perspectivas y propuestas. En Canarias queda aún mucho que ver y admirar. Normativa Nacional. Ley 11/ 2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. La ASIGOA. Referencias bibliográficas.

La ASIGOA (Association para la sauvegarde de l’Irrigation Gravitaire et des Ouvrages Associés), es el actual organismo de una asociación que se constituyó recientemente y que agrupa a representantes de varios países para pedir a la UNESCO que todos los bienes materiales e inmateriales que tienen los riegos tradicionales y las edificaciones asociades pasen a ser patrimonio de la Humanidad.

“Señalar dos ideas como punto de partida, los paisajes son narraciones, las narraciones son paisajes, es una reflexión que tiene una carga filosófica muy interesante y que ilustra la concepción y la forma de mirar este tema del que les hablo. Quiero aprovechar para leer la frase de Josep Pla (1979), la razón última de cualquier travesía: vivirla y narrarla. El gran Bartolomé Cairasco de Figueroa en su Comedia del Recibimiento (1582) en un fragmento ya definía lo que era el paisaje del agua, y le dedica una evocación literaria a su naturaleza con las características sensoriales sobre los sentidos humanos que definen en aquella leyenda su mensaje eterno sobre un paisaje que existió.

El paisaje es la configuración o expresión visible que adquiere el territorio, a través del tiempo, debido a la interrelación que se establece entre los elementos abióticos y bióticos del sistema natural y la acción antrópica. El Paisaje es el campo básico de la Geografía. Estudia desde cómo se ve, a cómo se organiza, cómo se gesta, cómo se utiliza y cualquier otro aspecto que se pueda analizar a partir de él. Todo paisaje está compuesto de elementos que se articulan entre sí. La actividad humana tiene un impacto en el espacio, y por lo tanto modifica el paisaje. El paisaje surge de la interacción de los diversos agentes: litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera con la intervención del ser humano que lo modifica para adaptarlo a sus necesidades. Dependiendo de la importancia de esa modificación distinguiremos tres tipos de paisajes: natural, modificado y ordenado.

El paisaje se define como una parte de la superficie terrestre que presenta características homogéneas. Según el Convenio Europeo del Paisaje es cualquier parte del territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. La relación agua y paisaje es un aspecto que siempre ha estado lejos, ausente, en las políticas públicas que se han venido ocupando de la gestión de los recursos hídricos.

Lo mismo ha sucedido con la legislación de las aguas y en muchos planes de ordenación rural: a pesar de contar con figuras concretas para la conservación del paisaje, rara vez se han aplicado a los paisajes culturales del agua. Contrasta esta situación con el interés reciente que despierta la cuestión paisajística en la ordenación del territorio y el urbanismo, un ámbito con importante capacidad de decisión en materia de planificación y mejora de los paisajes del agua. El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos de la cultura, la ecología, el medio ambiente y la vida social. Constituye un recurso económico favorable y su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). El paisaje es la clave del bienestar individual y social. Su protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos (CEP). El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales. Es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea.

En la valoración de un paisaje del agua también entran sus propiedades estéticas y sensoriales según estudios recientes de percepción. Valores como la calidad escénica, sonoridad, paisajes olfativos y gustativos, paisajes prensiles y táctiles. Solamente cuando un paisaje es mirado, escuchado, tocado y oído, es decir, vivido, podemos disfrutarlo con plenitud. Es muy frecuente que allí donde el agua es morfológica y funcionalmente protagonista, la actividad humana haya intervenido históricamente para ordenar y aprovechar los recursos y los ambientes naturales hídricos, modelando así paisajes que se convierten en paisajes culturales.

La presencia del agua en el paisaje, sobre todo cuando ésta tiene un elevado protagonismo en medios naturales (lagos, humedales, cataratas, gargantas, barrancos, fuentes, etc), suscita siempre reacciones y representaciones de claro signo cultural, por esto podemos concluir que todos los paisajes del agua son paisajes culturales.

En las relaciones del paisaje con el agua se establecen una serie de perspectivas y propuestas y, remitiéndonos a nuestro entorno, en Canarias queda aún mucho que ver y admirar, muchas cosas dignas de ser conservadas, contempladas y apreciadas, como el reconocimiento de las antiguas prácticas en el uso del agua como patrimonio inmaterial, prácticas tradicionales de riego, dulas, azadas, pipas, riego con calabazo, ciertos edificios, redes de acequias, cantoneras, aljibes, estanques, pozos, galerías, acueductos, molinos, que deberían ser catalogados como monumentos. Hay que salvar de la desaparición y del olvido el regadío tradicional.

En cuanto a Normativas Nacionales que rigen estas actividades La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español con la figura de Sitio Histórico. Ley 8/2007 del suelo. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que asume la definición de paisaje según el Convenio Europeo del Paisaje. Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Plan Nacional de Paisaje Cultural. Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en referencia a los valores paisajísticos, industriales o lingüísticos”.

Para la segunda ponencia de esta primera sesión interviene el profesor de Filología de la ULPGC Jonathan Allen, crítico de arte y actual profesor de Filología Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él tiene un vínculo especial con la Casa Museo León y Castillo desde el año 2018 en el colabora con la institución museística impartiendo un ciclo de conferencias relacionados con Benito Pérez Galdós, íntimo amigo de don Fernando León y Castillo y con don Juan León y Castillo. Imparte la conferencia Aguas interiores, aguas olvidadas.

El profesor Jonathan Allen expresa: “La conferencia tiene una parte dedicada a los paisajes del agua, paisajes naturales del agua por imágenes artísticas, en algunos cuadros raros de finales del siglo XIX y principios del XX que suelen pasar inadvertidos en la tradición histórico artístico en Canarias porque muestran algo que no suele ser tan interesante como la costa, el mar, las cumbres. Gracias al ímpetu y a la sensibilidad naturalista de dos o tres generaciones de pintores hemos podido conservar imágenes que tienen un valor documental incalculable, porque nos muestran paisajes de las fachadas del noroeste de las islas que prácticamente han desaparecido. Se consignan a la melancolía de la poesía o de la prosa y hay algún que otro proyecto para recuperarlos, pero pertenecen al pasado y por tanto los jóvenes no pueden ver imágenes de la verdadera laguna de la Ciudad de La Laguna, lo que quedaba en el siglo XIX. La conferencia Aguas interiores, conciencia y realidad, me parece mejor que aguas olvidadas.

El océano atlántico sus tormentas, sus calmas, su bajamar, pleamar, sus playas, sus caletas, invade la imagen de Canarias desde hace 175 años y no tengan duda continuará determinando nuestra pintura. La omnipresencia del mar y la condición del isleño han generado un carácter y sus rasgos determinantes de un modo innegable.

Aunque en términos empíricos sea prácticamente indefinible. En el continente añoramos el mar, nuestros recuerdos los jalonan los días de playa y en lo más profundo donde ya resulta casi imposible concretar iconos, sabemos que vivir en siete u ocho rocas atlánticas nos ha impuesto límites que a su vez nos ha generado otros límites. Una limitación que nos hace más introspectivos, quién sabe si más soñadores. Dicho esto, las aguas interiores de la isla también se hallan firmemente impresas en esos registros mentales semi conscientes, aunque quizás empiecen ya a desvanecerse para las generaciones más jóvenes, debido a toda una serie de fenómenos, las sequías prolongadas, el cambio climático, la transformación de las economías insulares de hace medio siglo y el agua marina desalinizada. Fenómenos distintos que nos alejan del contacto y la sensibilidad de las aguas afloradas captadas en el subsuelo.

La decadencia del paisaje neo rural y las progresivas reurbanizaciones de territorios canarios han destruido la estética de los entornos de las aguas interiores, de sus flujos y de sus sistemas canalizados, de su recolección y de su embalsamiento. Acequias en muchos casos entubadas, errores que hay que denunciar y siendo las aguas privadas que en estos entornos crean paisajes del agua como ha ilustrado el profesor Ramón Díaz, desaparecen cuando se entuban. Acequias en muchos casos entubadas, torneras y canales descuidados cuando no en ruinas, estanques vacíos y lechos de barrancos que apenas corren durante contados días. La melancolía de la ruina, el deterioro crónico del entramado, otrora sana y pujante del agua en Gran Canaria o Tenerife, no atrae ni la vista ni el interés salvo en aquellos tramos que aún se conservan.

Cada isla es un mundo, como bien sabemos, como cada hombre es una isla, la situación de las aguas interiores en La Palma, en La Gomera y El Hierro, resultan más positivas, sin duda, pero esta conferencia o reflexión sobre el agua interior y su conciencia se concentra en el pasado y en el presente de su estado en Gran Canaria y en parte de Tenerife. Rastreamos la presencia del agua pluvial en ciertas cuencas naturales, humedales naturales que se formaban durante los otoños e inviernos y que han dejado huella en la imagen pictórica y gráfica de Gran Canaria.

La Laguna fue y sigue como el mejor documentado de los humedales de las islas. Las referencias históricas a la abundancia, extensión y niveles de las aguas embalsadas en la cuenca del Valle de la Ciudad de los Adelantados son múltiples. Aguere fue el nombre prehispánico dado al lago gran humedal y que además se consideraba un lugar sagrado. Una versión pequeña de la Tablas de Daimiel. Su drenaje comenzó poco después de fundarse la ciudad y persistió imparable hasta el siglo XX. De la auténtica laguna, mejor dicho, de sus restos, solo quedan las imágenes que la llamada Escuela Pictórica de La Laguna, un grupo de pintores realistas llevarían a sus lienzos y que son charcas y arroyuelos esporádicos que se seguían formando en el último tercio del siglo XIX. El icono que cristaliza esta sensibilidad naturalista por la maestría técnica que refrenda su grado de verosimilitud es el paisaje de La Laguna de Valentín Sanz. Pintor afamado allende el Atlántico que sería uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes de Cuba.

Podemos observar que la charca formada bien podía corresponder a uno de esos canales de drenaje y desagüe que se practicaban regularmente para secar el humedal, sino se trata del embalsamiento natural y curso de aguas pluviales, fechado en 1893, como uno de los tesoros paisajísticos del Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Sin equipararse a la excelencia pictórica del maestro Sanz, existen otras visiones de La Laguna viva por otros integrantes de esa Escuela, por ejemplo, el pintor Filiberto Lallier Ausenz, algo anterior al cuadro de Sanz, década de 1880, aparecen sendas vacas junto a una charca hacia el extremo noroeste del humedal. Lo importante de la escena en que lo realista y lo pintoresco se solapan, se cifra en la presencia benéfica y abundante del agua que se ha concentrado permitiendo al ganado abrevar de manera natural, algo ya difícil de ver.

El más señero y más persistente pintor de las aguas del norte tinerfeño será, no obstante, Juan Botas Ghirlanda, ama la superficie del agua y su poder reflectante y cristalino, superficie de la cual da testimonio a lo largo de toda su producción. Esta casi monomanía pictórica rebasa los límites de Canarias pues durante sus viajes por Italia y Francia, el joven artista tinerfeño buscará siempre estanques, charcas y ríos además de paisajes pluviales. En muchos paisajes la perspectiva natural del primer plano lo construye a partir de un plano donde hay agua. Obras como las del Barrando del Drago y de Gracia. En los humedales de Gran Canaria no parecen haber incidido en las retinas de nuestros pintores insulares con la misma fuerza.

Aún, así, comparable a La Laguna de Valleseco el cómo conservamos la manifestación del agua pluvial. Las aguas de esta laguna se acrecientan y obligan a un necesario reajuste de lo que podíamos denominar la conciencia dormida del agua. Este humedal reúne todas las condiciones para que los y las escolares de Gran Canaria puedan visitar, aprender y fijar en sus cerebros otros referentes geográficos y climáticos que no sean los de las benditas playas y piscinas municipales, una ventana a la naturaleza húmeda que pervive y debe pervivir ya que nuestra cultura del ocio se escora hacia el sur, lo árido, la playa. Tan importantes son los humedales y su memoria, además de sus funciones hidrográficas reguladoras cuando había grandes inundaciones que el Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha el proyecto de la recuperación del antiguo lago de Aguere.

Aunque su obra no haya gozado de la difusión regional que merece el paisajismo de Antonio González Suárez nos lleva una y otra vez a las esencias del otoño e invierno de Tenerife y su isla natal La Palma. Representa los paisajes de las medianías altas tras la caída de lluvias como también lo hará su alter ego grancanario, Pedro del Castillo Olivares, afamado acuarelista que en realidad no pinta charcas ni charcones, pero si pinta el paisaje después de la lluvia, el acuarelismo frío. González Suárez prefirió la acuarela como medio expresivo, más el uso del óleo fue frecuente en muchos de sus lienzos. Este paisaje de 1930, se titula El bosquecillo, y nos muestra con énfasis y contundencia el curso de un arroyo del Valle de Aguere. Elegí este lienzo para representar a González Suárez en mi libro, Imágenes para un siglo, porque reúne las características plásticas y formales de su arte paisajista ligado a la representación de la lluvia, el agua y sus embalses, por la nitidez y fuerza con que representa el agua en un estado natural y fluyente.

Otras charcas históricas nos trasladamos a las franjas costeras grancanarias. Ha sido para mí un honor el encargo del Gobierno de Canarias de escribir el volumen número 81 de la Biblioteca de Artistas Canarios correspondiente a la vida y obra del principal realista pictórico del siglo XIX y principios del XX en nuestra isla, Francisco Suárez León. Vecino de Jinámar, funcionario municipal y profesor de pintura, Suárez León fue junto con sus hermanos, José Suarez León, el maestro de La Isleta y Sebastián Suárez, escritor dramaturgo y fundador de los Doce, un raro ejemplo de conciencia social, naturalista y política. Su compromiso con la representación de la realidad superaba lo que conocemos como el pintoresquismo. La creación de imágenes de belleza idealizadas, cuyo único fin es el deleite visual y no el análisis de la realidad retiniana.

Suárez León retratará a los campesinos, pastores y costeros del Valle de Jinámar y de la costa de San Cristóbal, así como sus interlands y de la Vega de San José, entonces áreas agrícolas y pesqueras sin desarrollos urbanísticos invasivos y una única carretera que hoy conocemos y ha pervivido como el Paseo de San José. Las costumbres y los tránsitos de la gente de mar, pescadores, remendadores de redes, mujeres portando la pesca, en cestas recogedores de burgaos jalonaran el realismo del pintor. Su ojo atento a las variaciones orográficas de la llanura costera de la fachada sur de Las Palmas de Gran Canaria, nos ha legado toda una serie de medios y pequeños formatos que congelan una realidad geográfica absolutamente desaparecida, de la cual no quedan ni vestigios fotográficos.

Él realizó varias versiones de este paisaje de estas charcas que pueden ser aguas salobres afloradas y aguas de lluvia, posiblemente y a lo largo de la década de 1900, un paisaje verde costero que ya no existe. Se aprecia alguna marisma aún visible de la Vega de San José. Al fondo, unas velas hinchadas por el viento subrayan la actividad marina. Botas Ghirlanda como Francisco Suárez fueron alumnos de Eliseo Meifrén que se trasladó a Gran Canaria y estuvo en 1899 tres años en las islas pintando el mar, su costa y enseñó a otros alumnos prometedores el oficio de la pintura. Los liberó de la tradición realista, antigua, de otros importantes pintores y les enseñó el valor de la pintura al aire libre, el fundamento del impresionismo.

En cuanto a las aguas canalizadas y habiendo vivido 35 años al pie de la acequia alta de Arucas y de haber paseado por los bordes de la acequia real de Firgas, llegó el momento hace unos años de confinar al papel todo lo que suscita, evoca y proyecta el mero hecho del agua de riego fluyendo por estas vías centenarias. Con imágenes de la acequia real de Firgas en su descenso hacia el municipio de Arucas marcan la linde de la Villa. Uno de los relatos de mi último libro, La noche y otros textos, el de Firgas, Gran Canaria, está precisamente dedicado al amigo Ramón Díaz Hernández. Gracias”.

Una primera sesión plena de dinámica expositiva de ponencias, imágenes, criterios, lecturas y toma de conciencia frente al futuro de la cultura del agua a través de los paisajes con el propósito de la conservación del Patrimonio del Agua, desde la realidad de la naturaleza de nuestro entorno y la sensibilidad artística que, como legado cultural, mantenemos la visión de cómo eran dichos entornos geográficos. Enhorabuena a los ponentes y organización de las XIV Jornadas de la Cultura del Agua en Canarias 2024 desde la Casa Museo León y Castillo de Telde. Gracias.

Jesús Ruiz Mesa es colaborador cultural de TELDEACTUALIDAD.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.135