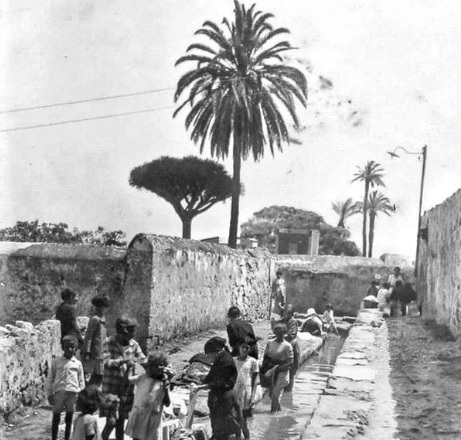

¡Ahí van, ahí van, las niñas de este lugar/ ahí van, ahí van, con cestas de ropa para lavar./ Ahí van, ahí van, a la Acequia Rial! (Real). Esta célebre y popular cancioncilla hacía ligero el camino de las lavanderas, que atravesando las concurridas calles del barrio de Los Llanos de San Gregorio, se acercaban a las inmediaciones del Molino de El Conde, en la calle Roque, para a los pies de este ingenio de molienda, bajando al ancho cauce de la acequia principal de la Heredad de La Vega Mayor, en sus siempre limpias y transparentes aguas dedicar la jornada, a veces de sol a sol, lavando ropas y demás tejidos, propios y ajenos.

El ritual de acopio de la colada era bien distinta, según se tratara de la primera o la segunda. La de casa no había![[Img #1000600]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/2565_recorridoetnograficolosllanos2023-65.jpg) que contar las piezas, ni mucho menos dejar por escrito un listado de las mismas, sólo introducir todo en el cestón o cesta y arreando que es gerundio. En cambio, cuando se trabajaba por cuenta ajena todo comenzaba por la contabilidad. La señora de la casa, había elegido muy bien a quien confiar las piezas de ropa para lavar. Hoy podría parecer asombroso, pero en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y buena parte de los setenta del pasado siglo XX, las condiciones higiénico sanitarias de muchos hogares, no eran de fiar pues enfermedades tales como la tuberculosis, la tiña, la sarna y, hasta la lepra, eran endémicas. Así las cosas había que asegurarse que la lavandera estuviera libre de cualquier enfermedad contagiosa, además de ser aseada y honrada a capa cabal.

que contar las piezas, ni mucho menos dejar por escrito un listado de las mismas, sólo introducir todo en el cestón o cesta y arreando que es gerundio. En cambio, cuando se trabajaba por cuenta ajena todo comenzaba por la contabilidad. La señora de la casa, había elegido muy bien a quien confiar las piezas de ropa para lavar. Hoy podría parecer asombroso, pero en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y buena parte de los setenta del pasado siglo XX, las condiciones higiénico sanitarias de muchos hogares, no eran de fiar pues enfermedades tales como la tuberculosis, la tiña, la sarna y, hasta la lepra, eran endémicas. Así las cosas había que asegurarse que la lavandera estuviera libre de cualquier enfermedad contagiosa, además de ser aseada y honrada a capa cabal.

Recuerdo como si estuviera sucediendo ahora, cómo llegaba a nuestra casa familiar la lavandera: Bien peinada con el cabello estirado hacia atrás y rematado con un moño a la altura de la nuca. A mitad y a ambos lados de la cabeza, para mejor sujetar su pelo, dos peinillos o peinetas. De sus orejas colgaban sendos pendientes de oro o de plata, no lo recuerdo bien, en forma de aretes en cuyo centro una pequeña filigrana le daban cierta gracia. En su mano derecha una alianza, esta vez de argenta, que dejaba bien clara su condición de casa por la Iglesia Católica y, por tanto mujer decente, según las creencias del momento. Su vestimenta se reducía a una bata blanquinegra abrochada de arriba abajo con botones negruzcos o grisáceos hechos a base de un nácar deficiente o la siempre socorrida baquelita (Los de plástico vinieron mucho después). Sobre la vestimenta antes señalada, un delantal de los llamados de cuerpo entero mantenido por dos imperdibles cogidos a la bata y por la cintura atado a la misma por dos cintas enlazadas. Completábase el atuendo con alpargatas negras de lino y suelas de esparto las que menos y de las llamadas ruedas de coches las que más. Ambas se adquirían comúnmente en las tiendas de aceite y vinagre o ultramarinos, jamás en las dos o tres peleterías existentes por entonces en Telde, (Calzados Guedes, entre otras). No crean ustedes que todas las lavanderas gozaban del privilegio de tener sus pies calzados, pues en la larga posguerra habían muchas que caminaban descalzos. Nos contaron algunas de ellas, habituadas a caminar así, se acercaban a la casa de sus patrones , con sus pies completamente desnudos y, un poco antes de llegar, extraían de un cartucho o de un pliego de papel de estraza, las consabidas alpargatas, con el fin de que los señores/as no vieran las durezas de sus pies. Esa acción alternativa de hacer el camino descalza y sólo en los últimos metros calzado les proporcionaba un dolor insoportable.

Llegada al zaguán, los gritos de rigor: ¡Páa, páa! (sustitutivo grancanario del castellano ¡Paz, Paz!. Desde dentro le contestaba: ¿Quién é? o ¿Quién es? Según el apego que se tuviera al llamado dialecto local.

Ya en el interior del domicilio y ante las diferentes tongas o montañitas de ropas, se iban contando pieza a pieza, comenzando por las más pequeñas, que pocas veces se daban a lavar fuera de casa (Calcetines, medias, pañuelos de nariz, pañuelos para cabezas, velos de encaje para las misas y demás ceremonias religiosas, guantes, mitones, enaguas, bragas, calzones, calzoncillos, camisillas, sujetadores y combinaciones). De todo ello la dueña tomaba nota, en donde no sólo se detallaba el número, sino los colores aproximados para que no hubiese duda alguna si faltaban o simplemente si en el secadero se había mezclado esa ropa con otra ajena y venía alguna pieza de origen desconocido. Así se seguía por las llamadas piezas medias, tales como: blusas, camisas, pullover/suéteres, rebecas, que algunos y algunas teldenses llamaban jaiques. Después vendría el computo de trajes y batas de las calificadas como de andar por casa (Ya que los trajes de vestir, también denominados de domingos y fiestas de guardar se llevaban a la delegación teldense de la célebre Tintorería Nuria que los recogía, dispensando un recibo, ya que el lavado, en mojado o en seco, se realizaba en la central, sita en Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, se hacía con los ternos o trajes de hombre. Los pantalones cortos, usualmente utilizados por los niños menores de catorce años o en el mejor de los casos un poco antes, si ya habían recibido el Sacramento de la Confirmación, también iban a la acequia.

Terminada la tediosa lista, toda la ropa era introducida en unas talegas, hechas de muselina blanca o tostada y con cierre a base de cinta corredera. La mayor parte de las veces aquellas eran sacos de azúcar cubana, que se compraban para tal fin. Éstos se lavaban, después de estar en remojo varias horas en agua y lejía para borrarles el sello rojo que rezaba: Azúcar blanca Hecha en Cuba o alguna variante como elaborada o fabricada.

El jabón era de pasta, lo había de color azul con vetas blancas que respondía a la marca inglesa Swaston, que las lugareñas y lugareños pronunciaban Suasto. Con el tiempo se impuso otra marca, esta vez española, era el popular jabón Lagarto. El primero se compraba por barras alargadas de unos cincuenta centímetros, lo que permitía dividirlo en tantos trozos como el usuario necesitara. Las dueñas de la ropa llegaba a un acuerdo de palabra con la lavandera. Todo comenzaba así: A ver, ¿Cuánto jabón necesita usted para lavar la ropa que le doy?. La lavandera echaba a ojo lo que necesitaba e intentaba colar una mayor cantidad para uso propio, y en éste se incluía, no sólo lavar sus propias prendas, sino el baño semanal o quincenal de su marido, de su casi siempre numerosa prole y de ella misma. La señora le advertía: ¿No me estarás engañando? Veo mucho jabón para lavar sólo mi ropa. A lo que operaria respondía: No, señora eso no es jansí (Así), juraíto (Juradito) por El Cristo de Terde (Telde) que yo soy más honrá (Honrada) que er (El) Banco de España. Si sobrara, juraíto (Juradito) que se lo devuelvo. Y según fuera la señora de caritativa y permisiva se dejaba engañar, pues de sobra sabía las estrecheces en que vivía su esporádica empleada.

Cuchillo en mano, si era un naife (Cuchillo canario, empleado por los agricultores) mucho mejor, pues el corte efectuado en la barra del jabón de Swaston era limpio y preciso. Deme una cuarta o cuarta y media, y lo dicho, lo que sobre de vuelta, descuide usted que jansí será. La pastilla del jabón Lagarto por sus dimensiones y peso, se adaptaba perfectamente a la mano y, no necesitaba de división alguna.

Comletábase el trato atendiendo a las exigencias de la lavandera, cuando reclamaba una o varias pastillas de añil, pequeños tacos azulados, envueltos en papel de cera. Éstos disueltos en el agua que contenía una palangana de metal, más tarde de plástico, era utilizado a destajo para blanquear fundas de almohadas, sábanas, pañuelos de nariz y cualquier otra prenda blanca siempre que fuera de lino o algodón.

Todo el cargamento iba dentro de un gran cestón de mimbre o caña, que a su vez se colocaba equilibradamente sobre un rulo de tela portado sobre la cabeza. Y así, haciendo acopio de estabilidad y fuerza, nuestras lavanderas se iban acercando a los diferentes lavaderos de la ciudad y extramuros de la misma. Imposible nombrarlos todos, pero que yo recuerde, comenzaremos nuestra andadura por los mismos en la Acequia del Valle de los Nueve y antes que ésta los situados en la vuelta de los Alejandro a los pies de Lomo Magullo y también los que aprovechaban las Aguas de Castillo en pleno barrio de los Arenales. En la cuesta del Valle también existían lavaderos, pero los más populosos eran los del Barranco Real, por encima del Acueducto de San José de Las Longueras, en donde medio centenar de mujeres se afanaban en el duro bregar.

A partir de ahora, intercalaremos algunas letras de cancioncillas, casi improvisadas, que servían para alterar el ritmo, algo cansino y monótono de frotar y frotar la ropa entre los nudillos de las manos o entre éstos y la piedra. Muchas de ellas son los afamados piques, que rozan lo mordaz. Los aquí reproducidos los hemos recogido de algunas lavanderas que a finales d ellos setenta y muy principios de los ochenta del pasado siglo, ya fresaban entre ochenta a noventa y algo de años. Queriendo transmitirlos de forma auténtica lo hemos hecho tal cual, literalmente.

¡Corre la sequia (Acequia) por el Barranco Rial (Real)/y yo de reojo miro si el guarda jurado etá (Está) froto en la piedra con suasto (Jabón de Swaston) para limpia la ropa dejar/ ya que lejía prohibida etá (Está). Esta y otras cancioncillas, se oían entre las habituales al mayor lavadero de la ciudad. El ya mentado lavadero de El Molino del Conde, obligaba a las mujeres a meterse en la corriente de agua continua de la amplia Acequia Real. Éste era motivo de pleitos y lucha entre las lavanderas, pues éste estaba cerca y además la piedra, colocada en sus bordes, era cantería gris de Arucas y no de cemento y pequeños callaos como en otros lugares, por lo que la ropa al deslizarse entre los puños y la susodicha piedra sufría menos y no se estropeaba con tanta asiduidad.

A la entrada del Barrio de San Francisco, al final de la calle León y Castillo (Junto a los actuales colegios de Poeta Fernando González, San Juan y Plácido Fleitas, había un pequeña lavadero en donde una decena o docena de mujeres acudían a lavar. Asimismo, en la acequia /cantonera de la Placetilla también se lavaba. Ya en la carretera de Telde a Melenara y concretamente en La Fonda-Callejón de Castillo-El Calero Alto, sus presurosas aguas fueron testigos del arduo trabajo de estas mujeres, que en algunos casos ponían en peligro sus vidas al dar la espalda a la cercana vía por donde circulaban guaguas, camiones y toda clase de vehículos, a veces sin que sus choferes prestaran demasiada atención, lo que produjo varios accidentes por arrollamientos.

¡A María la… se le ha muerto el pájaro/y la jaula a traído a lavar/Dios mío cómo lo tendría de sucio/que jié (Hiede) en todo el lugar. (El lector debe cambiar lo de jaula por braga). Vuelve el ingenio a aflorar por boca de una de nuestras protagonistas, que en forma de canción saluda así a alguna enemiga de acequia.

¡Pues tú mira y babea por envidiosa/en mis manos tengo un buen nido/que no tuvo huevo de pájaro/ sino de gavilán./Bendito mi marido que su calzoncillo sabe usar. Sobran los comentarios.

¡Mariquita la roñosa miedo tiene que sus bragas le vayan a robar/por eso le deja la marca (En otra versión la marca se convertía en raya) canela cuando la lleva a lavar!

En tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos, alguna aventajada del canto, entre nuestras humildes lavanderas, cantaban con gran picaresca algunos verdes cuplés. Fue muy popular el de La Pulga y otro que hacía alusión a un tiesto que necesitaba ser regado.

A partir de la Guerra Civil Española (1936-39) se sucedieron las denuncias de aquellas supuestas desvergonzadas. Las chivatas o chivatos se guardaban mucho de ir con los cuentos a las autoridades de Orden Público, léase los Guardias Municipales o los miembros del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, pues esto le podía traer algún que otro disgusto, por lo que optaban por contarlo al Sr. Cura, en el confesionario y, al estar protegido por el secreto de confesión, se evitaban ser públicamente delatados. Ya el cura transmitiría el pecado, pero no quien le vino con el cuento.

Fue por entonces cuando se terminó con la espontaneidad y libertad compositiva de las prontistas, que trocaron sus canciones por otras que oían en alguna radio del vecindario, así se cantaba a la manera de: Antonio Machín, José Guardiola, Antonio Molina, Estrellita Castro, Concha Piquer Mari Fé de Triana, Lola Flores, Marujita Díaz… y así un largo etcétera.

El trabajo de nuestras lavanderas no terminaba al hacer la colada, ni mucho menos. Después había que retorcer toda la ropa para extraerle el agua contenida entre su fibra. Si la pieza era pequeña o mediana la labor era realizada por una sola persona; pero para sábanas, cortinas, mantas, manteles, colchas y demás, éstas debían ser asistidas por una compañera, ya que era del todo imposible torcer a dos manos. Algo más tarde, se elegía el lugar para tender. No había ni liñas ni cuerdas para secar la ropa por lo que se optaba por extenderlas sobre majanos de callaos o en el propio cauce del barranco. Para que los espacios elegidos estuvieran en condiciones, las sacrificadas lavanderas llevaban baldes, (Cubos) portaban sobre sus cabezas cubos de aguas que lanzaban, con destreza, una y otra vez, sobre el improvisado pavimento pétreo, dejando el mismo limpio y casi brillante. Terminada esa acción necesaria para evitar que no se volviese a ensuciar los diferentes tejidos, con santa paciencia y no menos destreza se iban colocado todos, lo más estirados posible, distribuyendo algunas piedras sobre aquellas piezas más proclives a volar por sí mismas. Las mujeres que se dedicaban a este oficio eran conocedoras de la acción blanqueadora del sol y, a veces cuando a una pieza no se le había quitado la pertinaz mancha, sabían que debían tenderlas bien mojadas y enjabonadas. Y algo más tarde volver a la acequia con ella y así sucesivamente hasta que quedara de un blanco impoluto. Los ojos de las lavanderas superaban la vista de cualquier vigía o farero, pues un ojo echaba la vista sobre lo que en aquel momento estaba lavando y otro ávido y vigilante miraba hacia las piezas tendidas para evitar cualquier situación comprometida, bien por la acción que alguna que otra fugaz racha de viento o por la acción de alguna amiga o amigo de lo ajeno. Al final verían la parte más decorosa del trabajo, cual era el doblado, que se hacía poniendo los cuatro sentidos para que su resultado fuera vistoso por agradable a la vista. Doblada toda la ropa se volvía a meter en el canasto colocando las piezas más pequeñas en el fondo, las medianas sobre éstas y encima de todas ellas, las de mayor tamaño. Ahora era el momento de mojar la tela o paño con lo que se hacía el rulo y después de confeccionar éste, se colocaba sobre la cabeza, para ayudada o no, levantar la pesada carga y colocarla equilibradamente sobre la ya despenada y sudada testa, y de ahí a la casa de los dueños de la ropa o a la propia.

Por las condiciones de las acequias había diferentes posiciones para lavar en ellas. Solo las de anchos y profundos cauces como la Real, permitían el lavado de pie, después de introducirse las lavanderas en su interior, llegándoles el agua por las rodillas o a veces un poco más arriba. El contacto con el liquido y su baja temperatura, acarrearon muchos males en huesos, músculos y articulaciones. En otros casos, las mujeres tenían que permanecer de rodillas, fuera de la acequia horas y horas por lo que las rótulas, las caderas, la columna vertebral, los hombros, los brazos y las manos sufrían en demasía. Tanto las unas como las otras terminaban padeciendo de artrosis, artritis, reuma, también de insolaciones que les llevaba irremediablemente a fuertes dolores de cabezas con continuas migrañas. Las dermatitis eran muy comunes, los catarros, bronquitis, tuberculosis y otras tantas enfermedades eran más que comunes en muchas de ellas. Estas mujeres sufrían una gran presión psicológica. Su oficio no por necesario era bien remunerado. Estaba considerado, entre los más humildes a desarrollar, por lo que la mayor parte de las veces, las señoras se aprovechaban de ellas y abusaban de su condición social, regateándoles hasta el ultimo céntimo. No pocas veces las lavanderas tenían que pagar de su bolsillo la pieza o piezas que pudieran haber perdido en un descuido o simplemente dejar olvidada en el tendedero o al borde de la acequia ¡No había clemencia para ellas! A la mayor parte se les abonaba sus pecunios en monedas. A otras se les combinaba la paga con dinero efectivo y con comida, sobre todo aquellas viandas tenidas por de lujo: Aceite de oliva, mantequilla o margarina, la achicoria (Especie de café a partir de los tostados y molidos granos de algún cereal) el propio café, el azúcar, la harina de trigo, las pastas, el arroz. También las más humildes papas y el sustento por excelencia de las clases humildes canarias, el gofio. Aquellos que tenían comercio, sobre todo de tejidos y peleterías, podían dar fiados o lo que es lo mismo, créditos, que las lavanderas iban pagando con el cincuenta por ciento de sus jornales, aunque tardaran todo un año en dejar saldada la deuda.

Junto a las acequias y a lo largo de todas ellas, pero muy especialmente la gran Acequia Real, se veía deambular de arriba y abajo y de un lado a otro, con paso firme y decidido al Guarda Jurado, que dependía de las diferentes Heredades. Vestía uniforme de dos piezas de color gris (Chaquetón y pantalón) calzado con unas botas de cuero canelo (Marrón), cruzándole el pecho, desde el hombro izquierdo a la cadera derecha una ancha correa de cuero, a manera de banda y a la altura de su corazón y sobre ésta una gran chapa que lo identificaba como autoridad. Muchas veces portaba sobre el hombro derecho una escopeta de perdigones y, siempre llevaba una vara de madera o largo palo con el que sin pensárselo dos veces daba leña a mansalva a todo aquel que osaba trasgredir las normas y demás leyes de las Heredades, fueran aquellos infantes, jovenzuelos, hombres o mujeres. El Guarda Jurado parecía que no tenía amigos y su sola presencia hacía temblar a las lavanderas. Ni decir tiene que todos los abusos pensables e impensables, se podían llevar a cabo, quedando impune. Así eran las cosas y nadie se atrevía a rechistar y menos a denunciar.

Aseadas, limpias y honradas en su mayoría, solían respetarse la clientela, aunque siempre hubo alguna fresca, especialista en levantar señoras.

Terminado el presente artículo, me pregunto si éste obtendrá la categoría, siempre plausible, de estudio etnográfico y antropológico o muy a mi pesar, pasará sin pena ni gloria, hasta que de forma pirática alguien lo copie íntegramente en su tesis doctoral, dando a entender que es de su propio ingenio e investigación, obviando como tantas veces ha ocurrido que es fruto de este humilde Cronista.

Concluyo con una sentida petición, que como tantas otras será ignorada por aquellos que mandan mucho, leen poco y piensan menos. Sería más que justo restaurar algunos, no todos por imposible, de los lavaderos públicos teldenses, como se han hecho en otras localidades de Canarias, sirva de ejemplo para ello la Ciudad de Gáldar, tan aventajada en la defensa del Patrimonio Histórico, que el resto pueden tomar buena nota de lo que por allí se hace. Y puestos a hacer, ¿Por qué no un pequeño monumento a aquellas mujeres que dejaron la vida en tan difícil trabajo? Por lo menos que una sencilla placa o lápida se acuerde de ellas y haga que sus memorias no permanezcan, por más tiempo, en el olvido.

Natalia | Martes, 08 de Abril de 2025 a las 19:48:53 horas

Aunque soy joven ,tengo la suerte de haber vivido eso .mi abuela lavaba en el barranco de san jose. Me divertía mucho y también lo admiraba . **** o podía llevar esa bañadera ,así se decía, bañadera ,tan grande en su cabeza .que destreza digna de admiración. Por supuesto las mujeres de antes se merecen una bonita mención y algún monumento que nos haga siempre recordar y honrarlas .gracias por su reportaje ,que me ha echo recordar tan bonitos momentos

Accede para votar (0) (0) Accede para responder