(Dedicado a nuestras abuelas, verdaderas artífices de nuestros sueños infantiles).

Hace sólo unos días, volví a la provincia de Guadalajara, aquella parte de la actual Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la que aún hoy, se ven paramentos en los que algunos han escrito ¡Viva Castilla entera, pero sin Mancha!

Éste expresivo slogan o anuncio refleja el sentimiento más profundo de un antiguo reino, de nuevo sacrificado, por las inconfesables apetencias e irreconocibles terrores de otras regiones, que nunca pasaron de meros condados.

El antiguo Condado de Castilla se asomaba al Cantábrico por los puertos de Bilbao y Santander, pero también por Gijón, Luarca y por los atlánticos de El Ferrol, La Coruña y Vigo, entre otros muchos. Hablar de Castilla, es hacerlo de un gran espacio vital, en donde gallegos, astures, cántabros, vascuences, leoneses, castellanos viejos y nuevos, murcianos, extremeños y andaluces formaban un solo reino preñado de singularidades, no sólo lingüísticas, sino legislativas y administrativas. A éstos, se les sumaron los canarios y muy seguidamente todos los habitantes de las llamadas Indias Occidentales, que también fueron conocidas por Nueva Castilla o Nueva España. Nos referimos a aquellas tierras americanas, que se marcan al norte por el Río Colorado y al sur por los extremos de la llamada Tierra del Fuego. Junto al continente las bellas y frondosas islas del Caribe, entre las que destacaríamos, como no, las perlas de la Corona: Cuba, La Española, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago.

Hoy no escribiremos sobre el amplio Imperio Español, que se completaba como todos de sobra saben, con las más de trece mil islas del Pacífico, entre ellas: Las Americanas de Pascua y las Esmeraldas. Y algo más lejos, las asiáticas de Filipinas y Marianas. Asimismo, dejaremos para otro momento, las tierras africanas del llamado Nuevo Imperio: La actual Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental, ahora doblemente sacrificado; Ifni y el antiguo Protectorado del Norte Marroquí.

¿Nos hemos ido por las ramas? Se preguntarán aquellos que no son asiduos lectores de nuestros artículos. Y rápidamente les contestamos que no. Era del todo necesario dimensionar la influencia ejercida por lo castellano en el Mundo para maravillarnos de cómo con una población de sólo diez millones de habitantes, Castilla pudo hacerse con gran parte del Orbe. ¿Valentía? ¿Audacia? ¿En dónde residía la fuerza castellana? Muchos historiadores han llegado a la conclusión que la dureza del clima y las adversidades de ser tierra reconquistada a los moros por espacio de ocho siglos, hicieron a los meseteños, entre los demás pueblos de Iberia, una raza aguerrida y luchadora. Pero debemos descender de todas estas apreciaciones para así recrearnos en aquella provincia española, nacida de forma artificial en el primer tercio del siglo XIX, cuando se consolida el Obispado de Sigüenza sobre las tierras de La Alcarria, el Valle del Henares, la Sierra y el Señorío de Molina de Aragón. Es la actual Guadalajara, un pequeño laboratorio, en donde la Historia ha ido forjando a mujeres y hombres verdaderamente orgullosos de su destino.

Tal variedad de paisajes y paisanajes, no hacen sino negar la simplicidad con que algunos mal juzgan a las mesetas castellanas. A los niños en las escuelas, se les hablaba de una planicie sin límites surcada por dos ríos, el Duero y el Tajo, que tenían en común nacer en el Sistema Ibérico y recorrer cientos de kilómetros hasta llegar a los amplios estuarios de Oporto y Lisboa (Mar de La Paja). ¿Cuál fue la riqueza de Castilla, que hizo de ella sobresalir entre otros reinos peninsulares? En un primer momento y ya en tiempos de Roma, se les llamó el granero del Imperio, pues eran los cereales (trigo, cebada y centeno), la gran aportación de estos campos de labor a la economía de la Ciudad Eterna. Más tarde, y según se fue reconquistando las tierras que la constituirían, sería la lana de la oveja merina, la gran fortuna castellana. Pero con todo, hubo otros productos que no debemos desdeñar. Entre ellos la sal, verdadero oro blanco de las naciones, que tuvieron la suerte de poseerla.

En la amplia costa atlántica-cantábrica y atlántica-mediterránea se establecieron, desde tiempos inmemoriales, salinas que con mayor o menos suerte abastecían los mercados locales y permitían la exportación de sus excedentes a tierras meseteñas. Pero, he aquí que en algunos lugares del interior no necesitaron de esa importación, ya que la naturaleza les había dotado de minas de sal. Unas veces ocultas en el interior de la tierra y otras aflorando por capilaridad o gracias a la acción de fuentes naturales de agua. Éstas últimas realidades geológicas se manifiestan de forma extraordinariamente generosa en un pueblo llamado Imón, cabecera de un amplio valle situado entre la señorial e inexpugnable Atienza y la episcopal y bien plantada Sigüenza, históricas ciudades ambas de la actual provincia de Guadalajara.

En tiempos pasados, cuando se carecía de frigoríficos y cualquier otro artilugio para controlar las bajas temperaturas que conservan los alimentos, fue la sal la encargada de ello. Por eso era un bien tan preciado y necesario. Los habitantes de Roma llamaron al jornal (Cantidad de dinero a percibir por las horas diarias de trabajo, casi siempre de sol a sol) salario, ya que muchos se hacían pagar en ese producto.

Las carnes, los pescados, etc., eran tratados con sal para evitar su putrefacción. Permitiendo así que aguantaran almacenados por largos periodos de tiempo. Ésto me trae a la memoria uno de los mejores saladeros de bacalao de toda España, situado en tierras sorianas cercanas al Moncayo, y no lejos de la noble población de Ágreda.

Volvamos al centro peninsular. Acercarse a Imón, es hacerlo a sus extensas salinas que ocupan una buena parte de su territorio municipal. Allí en una planicie, extremadamente expuesta al sol, afloran de forma natural las aguas salobres que le dan vida. El paisaje natural, ha sido transformado como otras tantas veces por el hombre, desde fechas inmemorables, pero con mayor precisión podríamos estar hablando del siglo I antes de Cristo, cuando las tropas de Julio Cornelio Escipión, el Africano, venció a los cartagineses de Aníbal, arrebatándoles a aquellos su provincia más preciada: Hispania.

Ese paisaje, hoy alterado por la desidia de muchos y el abandono de otros, no deja de subyugarnos. Este Cronista lo visitó por primera vez hace cuarenta y un años, y aunque los siglos habían dejado huella en los tejados de sus almacenes y casas-pozos, así como en muros-conteneaguas y en acequias rectilíneas, todavía se podía decir que se mantenían intactos. Me explico, las salinas, no importa el lugar en donde las ubiquemos, siempre poseen unas estructuras similares.

Para el canario es fácil hacerse una imagen exacta de las mismas, pues son numerosos los ejemplos existentes en nuestra geografía insular. En nuestra Gran Canaria existieron varias de gran prestancia y no poca rentabilidad. En total se han contabilizado unas sesenta en todo el Archipiélago, de las cuales en esta Isla sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XX, alguna más de media docena. Por recordar sólo algunas, señalaremos las situadas en Agaete, Bañaderos (Arucas), El Bufadero (Las Palmas de Gran Canaria), Morro de Las Salinas en La Garita (Telde), Bocacangrejo en Vargas (Agüimes), Arinaga y Tenefé.

La mayor de todas ellas, sin duda alguna, se encuentra en la Isla de Lanzarote, en el lugar conocido por El Golfo. Actualmente en plena producción gracias a una acertada política empresarial.

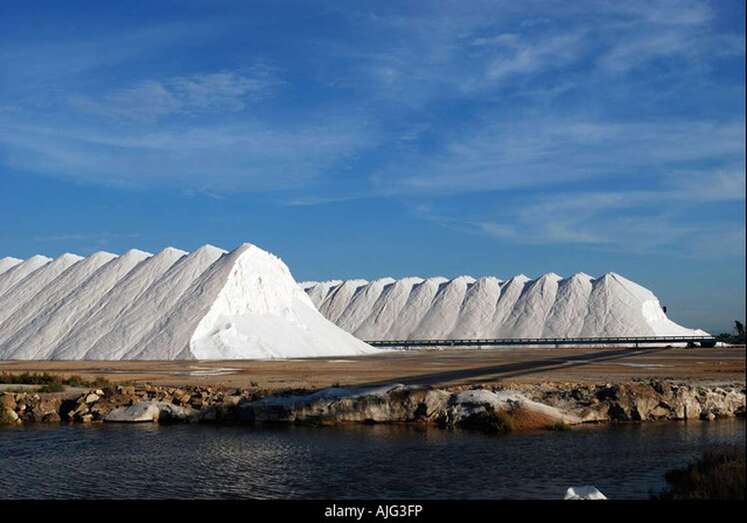

Estén situadas las salinas tierra adentro como las castellanas o al borde del mar como las canarias, el sistema de explotación es el mismo y las infraestructuras necesarias para contenerlas son idénticas. En primer lugar, un gran estanque reserva aguas con contenido salino. A través de acequias o atarjeas se distribuye el líquido, a diestra y siniestra, sobre una superficie con pequeños recipientes de formas cuadrangulares a manera de damero; éstos formados por pequeños muretes de tierra. Allí, el agua descansa bajo el sol implacable que cumple dos funciones: A) Solidificar la sal y B) Evaporar el agua. Después con el tiempo vendrá la recolección del elemento salino, que se hace a base de rastrillos o paletas. Acumuladas en pequeñas, medianas y grandes montañetas, surge por parte de magia unas auténticas y siempre albas cordilleras, que sorprenden a todos aquellos que las ven. Pero antes de todo ello, el salinero debe ejecutar una serie de penosos trabajos con para que la cristalización sea la adecuada.

Yo recuerdo cómo en nuestros largos veraneos en la costa teldense de Las Salinetas-Las Clavellinas-Melenara-Taliarte, los más jóvenes, a veces sólo niños, mandados por nuestras abuelas, íbamos en busca de la sal. Ellas no concebían comprar nada que la naturaleza nos pudiera ofrecer de forma gratuita.

Existían dos momentos en el año para extraer la sal de charcos, que por su situación, cumplían las funciones de pequeñas salinas: El primer momento era en el mes de junio, entre San Antonio de Padua (13 de junio) y San Juan Bautista (24 de junio). Y el segundo, entre San Miguel Arcángel (29 de septiembre) y Nuestra Señora del Pilar (12 de octubre). Asimismo, habían varios puntos de nuestra geografía municipal en que de forma natural, el agua batiente del Atlántico quedaba depositada sobre la superficie ondulada de los riscales basálticos. Recuerdo como si fuese ahora, ir a la llamada Punta de Las Salinetas (A los pies de la antigua montaña del mismo nombre, conocida algo más tarde por la C.I.N.S.A. por haberse establecido allí la fábrica de abonos nitrogenados). También en la Punta de Las Clavellinas, junto a la popular Charca de Los Pérez. Pero las salinas naturales más renombradas eran las que se encontraban en el entorno del Bufadero del Castellano.

Con la idea de apropiarnos de la sal allí existente, nos reuníamos una pequeña tropa, todos jovenzuelos, con más ganas de aventura que de otra cosa. En uno o varios baldes (cubos) o en su defecto sacos de papas (patatas) reutilizados, se iba a los lugares antes indicados. Con un callao o piedra viva se golpeaba la cristalina superficie salada y bien en lascas o en cristales de menor tamaño, se iban partiendo hasta triturarla. Así se llenaba aquellos contenedores de la sal que más tarde serviría para su uso doméstico.

Una vez le pregunté a mi abuela postiza, Dolores Fleitas Hernández, el por qué se habían elegido aquellos días, anteriormente mentados, para conseguir la sal. Ella me lo explicó en un santiamén: La primera fecha de recolección venía dada porque durante todo el invierno el agua salada se acumulaba en aquellos charcos y durante meses el sol la evaporaba, dejando como resultado final, sólo la sal. En el segundo de los casos, no hacía falta tanto tiempo, pues los meses de julio, agosto y septiembre son mucho más soleados y de más altas temperaturas.

La sal de junio poseía un mayor grado de impurezas y no siempre era blanca del todo. En cambio, la de septiembre-octubre poseía un blanco inmaculado. Era el resultado de estar mayor o menor tiempo bajo la influencia de las inclemencias atmosféricas, entre ellas el viento, que acarreaba cantidades ingentes de polvo y trozos varios de elementos vegetales.

Después de nuestras excursiones salinas, llegábamos a nuestros hogares pletóricos, cuando no ufanos de haber conseguido tales cantidades que ceremonialmente entregamos la sal a nuestra matriarca familiar. Los niños y jóvenes casi siempre eran premiados por algún que otro regalo culinario: En el mes de junio, podría ser una simple tortita de plátano o calabaza ligeramente cubierta de miel de palma, aquella que llamábamos “Del León” por venir en una lata verde con fiera incluida, impresa en su superficie. En septiembre-octubre, el don a percibir era un aromático membrillo, que después degustábamos durante nuestros baños playeros.

Y así, terminamos nuestro relato, en el que nuestras mentes prodigiosamente activas han pasado de lo global a lo particular por arte de magia.

Antonio María González Padrón es licenciado en Historia del Arte, cronista oficial de Telde, Hijo Predilecto de esta ciudad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.221