Hace dos años aproximadamente, los rotativos de las Islas anunciaron en sus portadas y, más ampliamente en su interior, unos estudios científicos realizados por investigadores de ambas universidades canarias (Universidad de San Fernando de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente).

El tema en cuestión era un sesudo estudio sobre el ADN de la actual población insular. Grosso modo, nos venían a decir que teníamos un porcentaje nada desdeñable, un 30% de herencia biológica del pueblo aborigen. El resto, hasta casi superar el 60% venía a confirmar la procedencia europea de parte de nuestros ancestros. Pero quedaba entre un 5% y un 10% que indudablemente era común a los pueblos de la cercana África y concretamente a aquellas naciones de raza negra.

La explicación era tan sencilla como que, después de las guerras de conquista, sobrevivieron en gran parte: mujeres, niños y ancianos. Ésto no quiere decir que los hombres, mayoritariamente aquellos que estaban en edad de guerrear (de 15 a 40 años), desaparecieran en su totalidad, ni mucho menos. Ya nos relatan las Crónicas más antiguas de la Conquista que el Adelantado de Canarias, Alonso Fernández de Lugo, salió de la Gran Canaria hacia Tenerife, llevando consigo un bien nutrido grupo de canarii para que, junto a otros soldados de diferentes procedencias europeas (mayoritariamente castellano-andaluces), le ayudaran a la definitiva Conquista de esa Isla. Lo que no es menos cierto y ello se sostiene tras el estudio del genoma canario es que éste se transmitió más por línea materna que paterna.

Los que sabemos algo de Historia, hemos llegado a la conclusión que en las nuevas sociedades de las post-conquistas el matrimonio entre una nativa y un foráneo resulta bastante común. Ejemplos de ello lo tenemos sobre todo en la América española y portuguesa. Para una mujer indígena el contraer nupcias con un conquistador-colonizador era elevar y consolidar un nuevo estatus social, que le permitiría una vida más placentera. Máxime cuando tanto se miraba la procedencia u orígenes de las personas a través de los archiconocidos juicios de limpieza de sangre. El ejemplo canario lo tenemos en los matrimonios de las hijas de Fernando Guanarteme, el último Rey de la Isla de Gran Canaria. Después de ser educadas en la Corte Castellana contrajeron nupcias muy favorables con cristianos viejos. Retornadas a la Isla, a su rango principesco, se le sumó el de cristianas de alta alcurnia, estatus al que pertenecían sus esposos.

No es menos cierto que, en todas las islas su conquista no siempre vino acompañada de los mismos modos y costumbres. Son conocidas las particularísimas situaciones pasadas por los habitantes de la Isla más occidental: El Hierro. De los bimbaches, en total unas trescientas almas, muy pocas quedaron en la Isla tras las razias llegadas a cabo por normandos y castellanos. Éstos los redujeron al mínimo como consecuencia de su caza, traslado y venta para la esclavitud en los principales puertos de la España peninsular y hasta alguna que otra República Italiana. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura como El Hierro, territorios pertenecientes al señor Conde de la Gomera, su población se diezmó de tal forma y manera que algunos historiadores hablan de verdaderas hecatombes demográficas; bien por la no resistencia a enfermedades importadas o al estado servil y de esclavitud al que fueron sometidas. De ahí que, a finales del siglo XV y principios del XVI y en repetidas ocasiones, con licencia Real o sin ella, se fletaran barcos que acercándose a las costas actuales de El Sáhara Occidental-Mauritania o a los amplios territorios del Golfo de Guinea, asaltaban a los pueblos indígenas tomando cautivos para la repoblación de dichas islas.

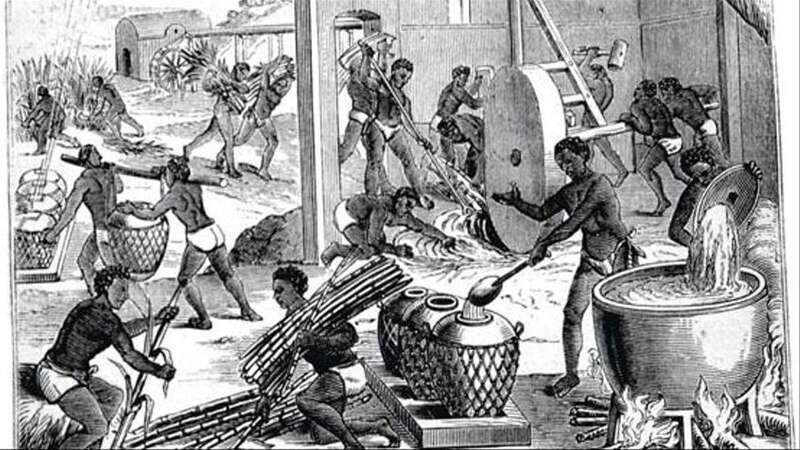

En el caso preciso de la Ciudad de Telde y su comarca, tras los doctos estudios del Dr. D. Manuel Lobo Cabrera y del también investigador de nuestro pasado Dr. D. Jesús Rodríguez Calleja, así como los del Cronista Dr. D. Pedro Hernández Benítez, podemos demostrar que la esclavitud no solamente estuvo presente, desde los primeros años de la post-conquista castellana, concluida en 1483, sino que ésta se fue acrecentando paulatinamente en los primeros cincuenta años del siglo XVI. Mucho tuvo que ver el primer mono cultivo imperante en nuestra Vega Mayor: La caña de azúcar. Su cultivo y posterior recolección, así como su transformación industrial de vegetal a codiciados azúcares, obligaban a los grandes propietarios de tierras e ingenios azucareros a poseer buenos contingentes de esclavos, la mayor parte de las veces de raza negra y concretamente de los llamados mandingas. Los mercaderes portugueses los vendían al mejor postor, anunciando a viva voz sus cualidades, tales como: complexión anatómica perfecta y alturas considerables. Lo que se transmitía en un aspecto más que saludable, una supervivencia nada desdeñable, así como fuerza y destreza admirables. En el caso de las mujeres su mayor propaganda llegaba de manos de su muy estimable fertilidad, que no pocas veces se hacía efectiva a través de partos de gemelos.

En los testamentos de Cristóbal García del Castillo, Hernán García del Castillo y otros tantos colonizadores, podemos comprobar cómo, junto a datas de aguas y tierras, casas propias, habitaciones para esclavos, establos y trapiches, la posesión de esclavos era muy valorada por el testamentario, consciente del alto valor de éstos en el mercado insular.

Después de siglos de mezcolanza, a simple vista nadie puede decir si fulanito o menganita es o no descendiente de esclavos negros. El ya fallecido Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense y Director de la Real Academia de la Historia, el tinerfeño Dr. D. Antonio Rumeu de Armas, de siempre grata memoria, aludió a ese mestizaje con un símil muy acertado: Utilicemos la comarca teldense como una coctelera o vaso de batidora. Pongamos en su interior un 30% de una fruta cualquiera, pero de aspecto primitivo; añadamos otro 60% de fruta de más contundente sabor y después un 10% de frutas variadas, pero de idéntica procedencia. Batamos todo ello y después de un tiempo determinado, que para la sociedad teldense ha sido algo más de cinco siglos, veamos el resultado final: Los Teldenses actuales. Esta misma acción es extrapolable a otros tantos lugares de la Isla de Gran Canaria y de otras islas, tales como: Tenerife, La Gomera y La Palma, con la única salvedad que las proporciones pueden variar. Ésto que hasta hace poco era una realidad palpable, hoy con el trasiego poblacional y la llegada de gentes de Europa, África y América se ha convertido en una realidad desdibujada.

Llegados aquí nos preguntamos ¿Qué hay de cierto o no en el más que posible racismo de la actual población de Canarias, cuando se esgrimen las más febriles ideas sobre nuestra procedencia aborigen y se oculta nuestra parte negra? Los canariólogos, título que no se dio ni da en ninguna universidad que sepamos, avivaron a finales del siglo XIX y principios del XX la idea de le bon sauvage haciendo uso del guanchismo como genérico para todo el Archipiélago, olvidando a canarii, benahoritas, bimbaches, etc., e inflamando los corazones y las mentes con las supuestas bondades de los habitantes precedentes del Archipiélago. Para aquellos pseudo-investigadores, los aborígenes eran miembros de una sociedad sin pecado ni mancha. Libres de todo aquello que sólo era imputable a las sociedades europeas. Un aborigen no podía ser: ladrón, mucho menos asesino y en ningún caso violador. La envidia y otros defectos no hacían mella en aquellos, que para más inri en sus discursos los hacían altos cuan gigantes y, por supuesto, rubios y de ojos claros. Hay quien llegó de forma enfermiza a teorizar sobre el parentesco de los canarios con los vikingos, sin ruborizarse a la hora de exponer tales teorías en los principales foros académicos del Archipiélago.

Algo por el estilo nos sucede con algunos genealogistas, no todos gracias a Dios. Mi buen amigo y excelente estudioso de la genealogía don Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana, me ha manifestado los apuros que pasa cuando se ve en la obligación de entregar un árbol genealógico, en donde no aparece ni el Cid Campeador, ni cualquier otro prohombre de tiempos pasados. Este gran conocedor de nuestros ancestros se conoce al dedillo la procedencia de las más grandes y no menos notables familias de Canarias. Y créanme, entre ellas hay descendientes de damas de la nobleza aborigen, como también de familias de probado abolengo castellano; pero algunos prefieren cubrir con un tupido velo su más que comprobada herencia judaica.

Parece mentira que vivamos en sociedades que aspiran a la igualdad y a la fraternidad. ¿Por qué sorprendernos, entonces, cuando el racista Sabino Arana (ideólogo y fundador del Partido Nacionalista Vasco) basa toda su teoría política en las presumibles purezas de la raza vasca? En Canarias también los ha habido y los hay, que se vanaglorian de su guanchismo, aunque sus padres y ellos mismos procedan de Málaga. Algo por el estilo sucedió en la América hispana, cuando a principio del siglo XIX, la alta y mediana burguesía de las ciudades, españoles de origen en primer o segundo grado, se levantaron en contra de la Madre Patria presumiblemente opresora. Y con un liberalismo exacerbado crearon todo un mito de maldad abominable sobre sus propios bisabuelos y abuelos, a los que tacharon de exterminadores de las razas americanas, como base para sus revoluciones independentistas, sin que para ello farisaicamente renunciaran a propiedades y privilegios heredados de aquellos.

Todavía hoy, algún que otro presidente de República saca a relucir esa bandera y no se le cae los anillos al exigir a España y a los españoles, que pidamos perdón por los crímenes de la atroz Conquista. Cuando está más que demostrado que los verdaderos explotadores de indios y esclavos africanos fueron sus propios antepasados, aquellos españoles que fueron a establecerse definitivamente en aquellas tierras.

Ahora bien, ¿Por qué no piden perdón las clases blancas dominantes en América Latina a la población indígena y a los esclavos que les hicieron ricos a lo largo de las dos centurias que les separan de los días de la independencia hasta hoy?

Volvamos a los esclavos negros y berberiscos de la Ciudad de Telde y hagámonos la siguiente pregunta ¿Sobrevivieron o no al paso de los siglos? Pues, la contestación a tal cuestión no es otra que una afirmación rotunda. Sí sobrevivieron y todos los teldenses de mi generación pueden dar testimonio de la existencia de ellos entre nuestros conciudadanos. A todos ellos se les unió el calificativo de negro o negra a sus hombres propios: fulanita la negra o menganito el negro. Expresiones tales como ¡Ah, esos son de los negros de… ¡(Refiriéndose a un barrio concreto de la ciudad). Como verán, este Cronista sabe de qué está hablando. No por cobardía, sino por prudencia y por no ser tachado de ofensivo, cuestión ésta que no se daría, aunque se ofrecieran los nombres y apellidos de aquellas personas pertenecientes a este grupo, ha evitado el dejar por escrito media docena de apellidos, que en la ciudad, llevaron los de piel más oscura. Había quien, apellidándose de una manera concreta, cuando se presentaba decía: Soy fulano de tal y tal, para seguidamente decir: ¡Pero de los tales blancos, no negros! para evitar el sarcasmo, la burla o el desprecio. El Dr. D. Pedro Hernández Benítez, sacerdote e investigador de nuestro pasado local, en su magna obra Telde, sus valores: Arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos; publicado en esta ciudad en 1958, reseña que la actual calle Barbería, sita en el Barrio de Los Llanos de San Gregorio, junto a la Urbanización Mayor, en verdad recibió el nombre de Berbería, pues era el lugar en donde se hacinaban las viviendas insalubres, simples chamizos, de esclavos bereberes y negros. Contaba esa estrecha rúa con puerta de madera e hierro, que cada noche se cerraba, queriendo prever cualquier posible levantamiento de los esclavos contra sus dueños.

La mayor parte de los negros teldenses ejercían oficios humildes, tales como: Aguadores/as, lavanderas, planchadoras, chatarreros, traperos, limpiadores de palmeras, extractores de guarapo, limpiadores de pozos negros, estercoleros, albeadores, betuneros… Así como empleadas del servicio doméstico (las mal llamadas sirvientas) y recaderos (Los llanenses recordamos con cariño al célebre Panchito el Negro, que vivía en la calle Cruz de Ayala y portaba toda suerte de paquetes de un lugar a otro, a lo largo y ancho de la ciudad. Este más que popular personaje, era poseedor de un excelente carácter, demostrándolo cada vez que tenía oportunidad. ¡Panchito- le decía algún que otro parroquiano- parece que va a llover! A lo que él contestaba ¡El tiempo está negro, negro! No hace sino caer granujilla, granujilla! Lo de negro lo decía por el color de su piel y lo de granujilla por su interlocutor). Todos ellos eran calificados por los teldenses como gentes humildes pero decentes. Aunque no es menos cierto que siempre ha habido cierto grado, mayor o menor, de racismo en nuestra sociedad.

Recuerden cómo algunas madres y abuelas le decían a sus nietas y nietos que, antes de echarse novia y novio, estuvieran atentos a ciertas señales que el cuerpo delataba, según raza. Mi niño/a, antes de comprometerte mira las líneas o los dobleces del cuello a ver si dibujan rallas oscuras, negras o grises. Y aprovechando tu buen humor, haz reír al pretendiente/a y observa si la encía es más oscura de lo normal tirando a grisácea. Eso te dirá si sus antepasados fueron o no de raza negra. El miedo de ciertas familias a procrear un niño/a de los calificados vuelta atrás era más que evidente. Blanco/a con negro/a mulato/a; Después los había cuarterones, dividiéndose la influencia entre sus cuatro abuelos, ya que uno, dos o tres podían pertenecer a esa raza. Y los vuelta atrás nacían de padres blancos, que tuvieron algún antepasado negro, por lo que el niño/a tenía rasgos negroides o su color de piel era mucho más oscuro de lo normal.

Ese racismo encubierto podría afianzarse a través de la procedencia americana de algunos de nuestros ancestrales progenitores. Tatarabuelos y bisabuelos nacidos en Cuba, Puerto Rico, Venezuela y otros lugares de la América española, habitada por sociedades en donde la raza marcaba el estatus socio-económico y cultural de sus gentes. La emigración de canarios a esos territorios, hacían mella ideológica en ellos, máxime cuando se casaban con oriundos/as de esos países, regresando algunos años más tarde con sus cónyuges y su prole.

Entre las gentes de la ciudad y el campo siempre hubo preocupación por conservar la blancura de la piel y así se canta en Lanzarote: Campesina, campesina, no te quites la sombrera, que el sol de Lanzarote pone tu cara morena. Era tal el pánico, sobre todo entre las jóvenes casaderas, que cuando se dedicaban a la agricultura, echando tomates, recogiéndolos o empaquetándolos, se forraban, literalmente hablando: pantalones largos, sobre éstos, faldas y delantales; camisola de manga larga con puños y cubriéndoles la cabeza, incluyendo gran parte de la cara, pañuelo y sobre él, sombrero de alas anchas. El blanco parece ser que era salvoconducto para hacer un buen matrimonio o por lo menos para introducirse en sociedad sin complejos añadidos. En tiempo de nuestras bisabuelas y abuelas se empleaban ciertos cosméticos para blanquear el rostro, tales como los afamados y populares polvos de arroz.

Hace más de treinta años, que en una conversación con mi buen amigo Luis Arencibia Betancor, excelente artista plástico y más que notable escultor, ambos llegamos a la conclusión de que Telde había olvidado a aquellos que, con su sangre y sudor, habían contribuido como ningunos otros a la economía de la Ciudad y de la Isla. Nos referimos a los cientos de esclavos que, hasta finales del siglo XVIII y muy principios del XIX, deambulaban de aquí a allá por calles, callejones, plazas, cercados y fincas. Esta ciudad que ha levantado monumentos a poetas, científicos, periodistas, musas, aborígenes y hasta el propio dios del mar: Neptuno… ¿Por qué se ha olvidado de llevar la figura del esclavo a uno de sus monumentos?

aquí este Cronista aboga ahora, como lo hizo hace décadas, porque la ciudad se dignifique recordándolos. Ojalá la próxima escultura que se erija en nuestra trama urbana, sea para traer a nuestra memoria a estas gentes desarraigadas a la fuerza de sus tierras y traídas contra su voluntad a éstas otras.

Antonio María González Padrón es licenciado en Historia del Arte, cronista oficial de Telde, Hijo Predilecto de esta ciudad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.175