Es cierto que los recuerdos son un cúmulo de sensaciones nada despreciables. Hay imágenes que nos retrotraen al pasado, sea éste cercano o lejano. El oído también puede llevarnos a tiempos pretéritos, como lo hace el tacto y no menos el gusto y el olfato. No pocas veces, al pasar por un lugar, llegan hasta nosotros aromas, que muy prontamente identificamos uniéndolos a las más diversas situaciones del ayer.

Últimamente nos solemos lamentar que ya nada huele igual. Tumba![[Img #1000600]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/2565_recorridoetnograficolosllanos2023-65.jpg) dos en la arena de la playa, llegan hasta nosotros efluvios, que no tardamos en identificar como de los diferentes protectores solares, los unos de simples aceites y los otros de los más diversos productos químicos o mal llamados naturales: olores a zanahoria, coco, maracuyá, té verde, canela, frutas del bosque, fresas y hasta plátanos. Así, nuestro cerebro procesa tal diversidad aromática que, claro está, no acierta a conectar espacios con olores propios. Puedes estar en la cosmopolita playa de Las Canteras, en la popular de Melenara, en la más familiar de Las Salinetas o en la internacional de Playa del Inglés-Maspalomas y, creerte que te encuentras comprando frutas y verduras en el Mercado de Vegueta o en cualquier supermercado al uso. Sorprendidos, nos preguntamos ¿Dónde están aquellos olores a salitre, riscos, algas marinas y demás componentes característicos de nuestro siempre próximo litoral? Sólo en el oeste y norte de nuestra Isla de Gran Canaria, junto a los riscales batidos por el Atlántico, se conservan como en una perfumería los genuinos olores, que en un pasado fueron comunes al resto de nuestras playas. Otras islas del Archipiélago han corrido otra suerte, pues aún hoy, sus riscales y arenales huelen a lo que tienen que oler: a mar.

dos en la arena de la playa, llegan hasta nosotros efluvios, que no tardamos en identificar como de los diferentes protectores solares, los unos de simples aceites y los otros de los más diversos productos químicos o mal llamados naturales: olores a zanahoria, coco, maracuyá, té verde, canela, frutas del bosque, fresas y hasta plátanos. Así, nuestro cerebro procesa tal diversidad aromática que, claro está, no acierta a conectar espacios con olores propios. Puedes estar en la cosmopolita playa de Las Canteras, en la popular de Melenara, en la más familiar de Las Salinetas o en la internacional de Playa del Inglés-Maspalomas y, creerte que te encuentras comprando frutas y verduras en el Mercado de Vegueta o en cualquier supermercado al uso. Sorprendidos, nos preguntamos ¿Dónde están aquellos olores a salitre, riscos, algas marinas y demás componentes característicos de nuestro siempre próximo litoral? Sólo en el oeste y norte de nuestra Isla de Gran Canaria, junto a los riscales batidos por el Atlántico, se conservan como en una perfumería los genuinos olores, que en un pasado fueron comunes al resto de nuestras playas. Otras islas del Archipiélago han corrido otra suerte, pues aún hoy, sus riscales y arenales huelen a lo que tienen que oler: a mar.

En la zona de Telde, que es la que mejor conocemos, todavía quedan rincones para poder embelesarnos con el paisaje virginio y los aromas a yodo marino: Las playas de San Borondón, el roquedal existente entre La Garita y Hoya del Pozo-Playa del Hombre y, desde la playa de la desembocadura del Barranco de Silva a la península de Gando (Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza), todo se nos antoja un cúmulo de sensaciones, en donde las glándulas olfativas son estimuladas, una y otra vez. El ávido lector echará en falta las playas de Melenara y Las Salinetas, separadas por el promontorio de Las Clavellinas. Éstas masificadas en demasía, juegan en otra liga, la ya mentada de los protectores solares. En estos tres lugares de veraneo, durante la década de los sesenta y setenta, siempre que soplaba el viento de Sur olíamos la pestilencia de los humos de la fábrica de Abonos Químicos, más conocida por C.I.N.S.A. Era algo así como estar ante una bandeja de huevos podridos, ya que la elaboración de aquellos a base de pirita inundaba el paisaje litoral con un espeso humo amarillo y presumiblemente cancerígeno. El piche o bolas de alquitrán, al igual que el humo fétido, nos visitaba en días de calma o vientos sureños, flotaban sobre las olas del mar e irremediablemente se varaban en la arena y los riscales para desgracia de los bañistas, que veían sus pies lacerados y marcados durante unos días.

Echando la vista atrás, nos serían familiares ciertos olores tales como: los producidos por los molinos de gofio, que en Telde tenían sus espacios determinados. Uno muy arriba al comienzo de la Cuesta del Valle, que llamábamos de Isaac y, otro en la calle María Encarnación Navarro conocido popularmente como el Molino de Fuego, el no menos atractivo del Barranco de Los Ríos (al pie del barranco que baja por Tecén y Valle de los Nueve, junto a las casas de protección social de San José de Las Longueras), y el cuasi industrial por sus dos piedras de moler del denominado Molino del Conde, en la calle Roque Pasar cerca de estas industrias artesanales abría el apetito.

Fue nuestra ciudad prolífera en cuanto a panaderías y dulcerías. Tanto en los barrios periféricos como en los centrales. Junto a las negras arenas de Melenara, se confeccionaban unos exquisitos panes con su consabida matalahúva (matalahúga), que hacían las delicias de marinos y veraneantes. En El Calero no le iban a la zaga en su famosa y archiconocida panadería, que sigue siendo elemento imprescindible para degustar su, no menos famosas patas de cochino (o de cerdo como algunos dicen ahora). En San Juan se mantuvo durante casi un siglo la panadería de San Pedro Mártir. Que junto a su aromático pan se unían los más variados dulces, entre los que se encontraban los afamados bizcochos lustrados, los mantecados y los no menos gustosos polvorones. Desde la cercana Alameda el viandante se sentía atraído por tantos y exquisitos productos. En el Barrio de Los Llanos existían más de media docena de panaderías (Valerón, Obrera o Betancor, Gutiérrez, Los Pérez…), alguna de ellas también hacedoras de dulces y tartas. Así que no era difícil sentir sus característicos olores cuando nos trasladábamos por su vericueto entramado urbano. Pero, si no tenías cerca una panadería, no importaba demasiado, porque bien en una bicicleta o a lomos de burro, el pan recién hecho llegaba a todos los puntos de la ciudad y tal era el espectáculo que, antes de anunciarlo el panadero ambulante, ya los niños corrían de aquí para allá para acudir a la cita de suculentas meriendas. Éstas podían variar según los gustos y el estatus económico familiar, pero el pan jamás faltaba a la cita.

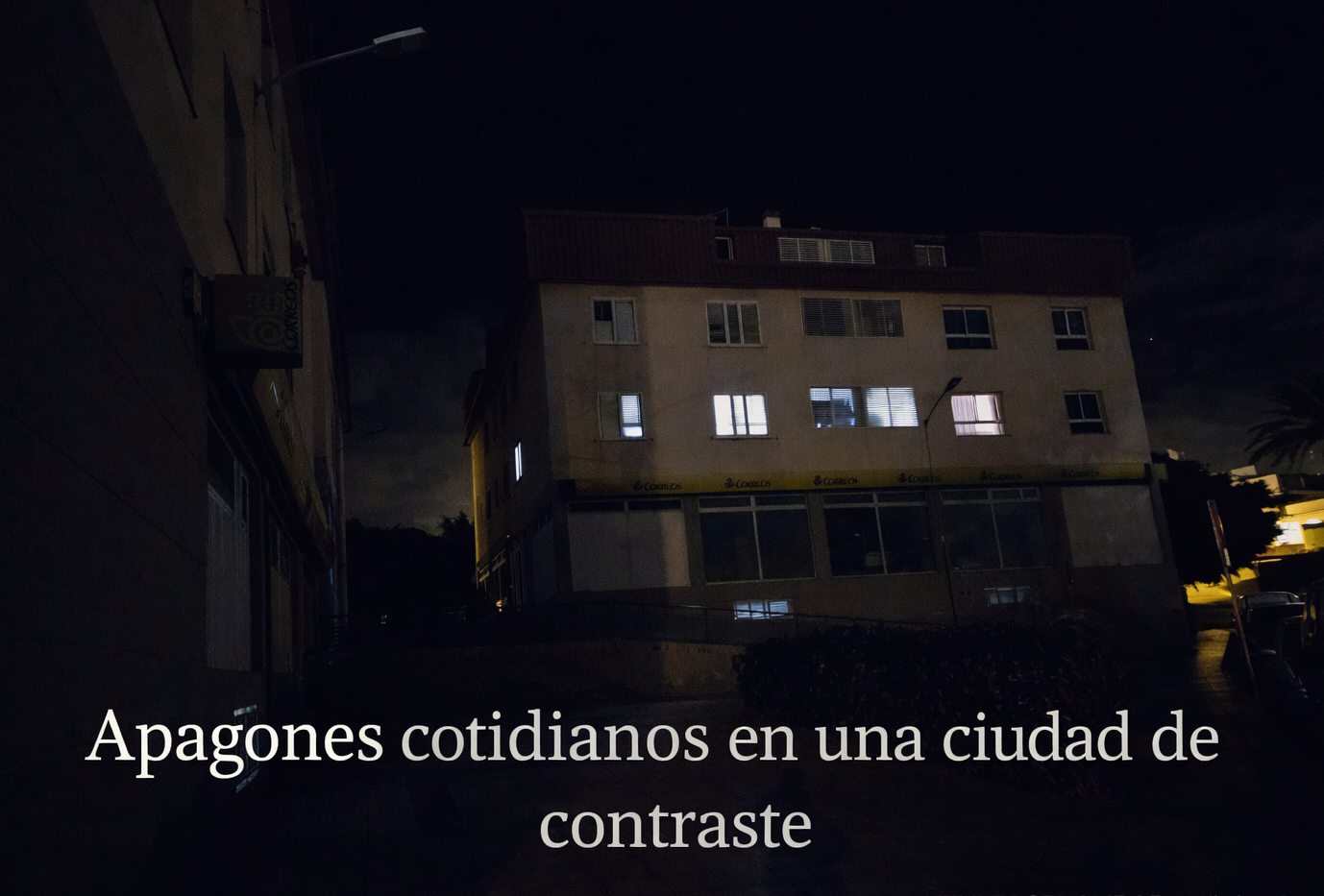

Olores varios que invadía nuestra cotidiana vida en una ciudad, que saludó en la década de los sesenta del pasado siglo XX con algo más de veinticinco mil habitantes y ahora sobrepasa con creces los cien mil.

En sus calles y plazas, unas mujeres vestidas de negro y provistas de un largo delantal, portaban sobre sus cabezas unas amplias cestas de mimbre, en donde tenían su mercancía. Ésa no era otra que el rico pescado de Melenara. Descalzas las unas y con sencillas alpargatas de lona las otras, gritaban para atraer la atención de su fiel clientela; ¡Calamales, viejas, bocinegros, rascancios, sargos, fresquitos y baratos! El olor a pescado se extendía a su paso como un reguero y, cuando ya la mañana entraba en el mediodía, se volvía irrespirable.

Era el Barrio de Los Llanos de San Gregorio, la zona comercial por excelencia de Telde. Pero también sus calles daban cabida a numerosos talleres artesanales e industriales, aunque lo que realmente le era propio, fueron los almacenes de empaquetados de tomates. Las grandes firmas exportadoras de la comarca tenían allí sus sedes. Entonces, el trabajo se dividía por sexos: los conductores de camiones, los cargadores, carpinteros o hacedores de cajas, los listeros y los jefes de almacén eran todos hombres y, las mujeres llevaban a cabo el duro y rutinario trabajo de seleccionar, a pie firme, el fruto y embalarlo debidamente en cajas de madera. Durante la zafra a las horas de mediodía y también al atardecer, cientos de mujeres, por no decir miles, caminaban presurosas de vuelta a sus hogares, y no había rúa que no oliera a azufre, elemento éste con el que se hacían crecer sanos dichos frutos. En el célebre pique entre los vecinos de San Juan (Telde) y los de Los Llanos, hacía que los primeros se burlaban de los segundos comentando, que eran tan malos y dañinos que nuestro barrio olía a azufre como si se tratara de la casa de Belcebú.

Juanlu | Viernes, 24 de Noviembre de 2023 a las 07:45:10 horas

Faltó **** entar los olores que bañan la costa desde la depuradora de Hoya del Pozo, increíble que siga eso ahí

Accede para votar (0) (0) Accede para responder