(Dedicado a mi buen y siempre admirado amigo Santiago Gil, recientemente galardonado con el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós).

Hace unos años, cayó en mis manos un libro de cocina tradicional española, cuya autora era nada más y nada menos que doña Emilia Pardo Bazán. En otro momento, pude leer en el rico epistolario de don Benito Pérez Galdós, algunas misivas, en las que el autor de los Episodios Nacionales se interesaba vivamente por algunas recetas de cocina tradicional, también de canapés y otros inventos culinarios. Todo ello me llevó a interesarme por un tema, que hoy en día me apasiona: la cocina como fuente de inspiración creativa.

El otras veces ya mentado profesor D. Domingo Martínez de la Peña y González, con frecuencia nos hablaba de la importancia del buen yantar y el mejor beber para poseer, si no una más larga vida, sí un mayor gusto por ella.

En muchas ocasiones he hablado del tema, que hoy nos ocupa, con mis amigos más íntimos y cercanos, tales como: El gallego Antonio Piñeiro Feijoo, el onubense Antonio Ramírez Almanza, el vizcaíno Ibon Arbaiza Ugarte, la barcelonesa Dolça Tormo Ballester, la zamorana Ana Chaguaceda Toledano y las grancanarias María Luisa Alonso Gens y Rosa María Quintana Domínguez, entre otros muchos. Todos coincidimos en afirmar que muy rara vez nuestros autores literarios fueron malos comensales, muy al contrario, casi la totalidad de ellos se aplicaban a degustar platos de facturas varias, bien de composiciones sencillas y fugaces o de complicadas y exquisitas recetas.

Hagamos un poco de Historia. Todos los estudiosos de la Cocina Española suelen mantener que poco o nada se sabe de las cocinas regionales de nuestro país, hasta bien superado el siglo X. Lo que no resulta fácil de rebatir, primero porque sería muy difícil acceder a la documentación necesaria y también porque excedería con creces al tamaño y profundidad que debe tener un artículo divulgativo como éste. ¡Si ellos lo dicen, démoslo por cierto!

Lo que sí podemos mantener es que los primeros tratados explicativos y los primeros libros de recetas de la calificada como cocina tradicional española, son de la segunda mitad del siglo XIX. En ellos sí se hace continuas alusiones a recetas de conventos y monasterios, así como de las más tradicionales exquisiteces regionales y comarcales. Fue entonces, reinando doña Isabel II, cuando en Madrid se abrieron los primeros grandes restaurantes, a donde no se iba por obligación, sino por devoción. Pongamos, por ejemplo, el Lardy, en donde escritores, políticos, banqueros, nobles y hasta la propia Familia Real de entonces, asistían con frecuencia a la liturgia degustadora de los más exquisitos y sofisticados platos, regados por vinos del país, cuando no de la cercana Francia. Los que podían permitírselo, que eran casi todos, utilizaban el champán como conductor de ostras, caracoles, besugos y otros pescados, así como carnes en las más diversas salsas y postres de ensueño.

Los Cronistas Oficiales de las grandes ciudades españolas, muy acertadamente, se convirtieron en defensores y promotores de la cocina tradicional y también de aquella que, con aires renovadores, llegó de allende nuestras fronteras. Sobre todo, de la siempre imitada y envidiada, así como no pocas veces denostada Francia.

En las tertulias literarias del café Gijón, del Paseo de Recoletos, no era extraño que se invirtiera tiempo y alguna que otra discusión en alabar o censurar alguna receta o cocinero más o menos popular entonces.

Demos ahora una vuelta por lo escrito. Traigamos hasta esta mesa ficticia al panzudo y sesudo don Camilo José Cela, un ser especial al que le gustaba gustar. Si buscamos en la hemeroteca, podríamos comprobar como el autor de Viaje a la Alcarria, le encantaba alardear de lo que había comido y bebido de éste u otro lugar. Desde los pimientos de su comarca de origen, hasta las contundentes sopas castellanas, todo fue motivo de sus exaltados comentarios. Pero ¿quién no ha leído en Cervantes, Quevedo, Góngora y Lope sus más que anotaciones sobre los pucheros y asados? ¡Pobre Lazarillo de Tormes! ¡cómo tenía que ingeniárselas para hacerse con un trago de vino peleón y un trozo de pan! Y el buen Sancho, ¿qué me dicen de él? Cómo lo han retratado siempre como el glotón de glotones. Él, el eterno bonachón de carrillos y panza a explotar. Su creador, don Miguel de Cervantes Saavedra, escribe lo siguiente en una de las páginas más memorables de su inmortal Don Quijote de la Mancha: Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.

Ahora me vienen a la memoria otros autores rusos, alemanes, italianos, ingleses, irlandeses, franceses y algún que otro español, que entretuvieron su pluma describiendo en novelas y obras teatrales, lo que sus protagonistas ingerían a diferentes horas del día. Joyce, para dar a conocer al personaje principal de su Ulises, escribe esto: El señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas, de sabor a nuez, las tajadas de hígados rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao frita. Sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa.

Jean Patrick Manchette en su novela Fatal nos revela: Abrió a tapa del calienta platos y apareció la shoucroute. La mujer se dedicó a engullir col picada, salchichas y tocino. Comía a grandes bocados, rápido y haciendo ruido. Le resbalaba salsa por la comisura de los labios. Algún trozo de col que se le escapaba del tenedor o de la boca iba a caer al suelo o bien le quedaba colgado del labio inferior o de la barbilla. Los dientes de la mujer eran visibles durante la masticación, porque los labios le quedaban recogidos. Bebió chamán. Terminó muy pronto la primera botella. Cuando descorchó la segunda, se pinchó el pulgar con el alambre y le brotó un poco de sangre escarlata. Hipó porque ya estaba borracha, se chupó el pulgar y se tragó la sangre.

Vázquez Montalbán en el cuento el Barco Fantasma de la colección Historia de Fantasmas, describe: ¿Por dónde vamos a empezar? Por unas papas arrugadas con mojo. ¿Dónde se puede comer cocina canaria?- Yo como en casa y me parece que como canaria, si gusta. Muchas gracias, pero me tienta un restaurante- Pruebe en la caseta de madera, allí tienen buen pescado de por aquí, la Sama, la Vieja y mojos. Los restaurantes son poco aficionados a la cocina canaria. Hay muchos regentados por extranjeros. La gente va olvidando la propia cocina. Cuando yo era niño se comía hasta la sarda.

Cuánto podríamos ahondar en esta materia. Ahora acerquémonos a lo más inmediato, ¿Por qué no nombrar a ese gran devorador que fue nuestro admirado y siempre recordado Montiano Placeres Torón? El dramaturgo y poeta teldense daba su vida por una buena potajeta en medio del campo o un buen caldo de pescado sobre las negras arenas de su querida Playa de Melenara. Si había un deporte que ejercitaba con cierta frecuencia era el asado de sardinas y otros pescados. Eso sí, bien regado por buenos caldos y entre medias unos buenos tragos de ron. Todo esto lo sabemos gracias a algunos amigos que le sobrevivieron y también a la lectura de algún relato corto que de su puño y letra nos ha legado. No todo era comer y beber, también se aderezaba con timples, bandurrias y guitarra española. Junto a Isas, Folías y Malagueñas, no faltaban las Décimas improvisadas o lo que hemos dado en llamar, Punto Cubano.

Y hablando de lo cubano, tenemos que decir que nuestro poeta fue un gran cantante de habaneras, algunas muy populares y otras no tanto, pues nacían de su ingenio unas horas antes de ser interpretadas. De igual manera, improvisó sentidos versos que, llegados a su hogar de la Calle Real de Telde, escribió, una y otra vez tan disciplinadamente, que no dejó verso sin corregir. Así de autoexigente era Montiano. En la Antología Literaria que publicamos hace ya varios lustros, el lector encontrará varios poemas, que reflejan sus andares festivo-gastronómicos por nuestros campos y litoral.

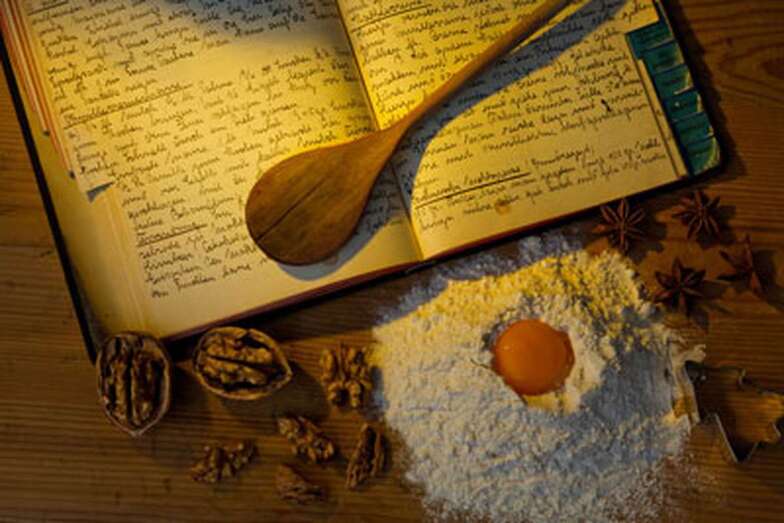

Cuando el Cronista que esto escribe tenía unos diez años, cayó por casualidad en sus manos una libreta de cuartillas amarillentas y cubiertas algo deterioradas, por lo que presumiblemente había sido un uso continuado en el tiempo. Al abrirla, pudo leer en una escritura preciosista, cuanto más, de letra firme, segura y palabras espaciadas, un índice que correspondía a casi medio centenar de recetas, divididas en los siguientes capítulos: A) Caldos, sopas, potajes y purés. B) Carnes de vacuno, carnes de cabra, oveja y cochino, carnes de pichón, paloma, gallina, gallo, pavo, perdiz y codorniz (y no sabemos por qué añadieron con otra letra, la palabra pajaritos). C) Pescados, pulpos, calamares y demás productos de la mar (clacas, lapas, mejillones, burgados y almejas). D) Dulces, tartas, galletas, suspiros y repostería en general. Y en las cuatro últimas páginas, se relataba con toda suerte de detalles y atendiendo con minuciosidad a los pesos y medidas, la confección de licores, tales como: licor de mandarina, licor de naranja, licor de limón, licor de café y otras tantas mistelas.

¿Quién era el autor de ese pequeño, pero interesante libro de cocina, que con tanto interés estaba leyendo? Esa pregunta me la reservé para hacérsela a mi madre, tan pronto la vi. Y ella, con la paciencia infinita que la caracterizaba, me explicó que como se podía comprobar por las dos clases de letra con que se habían plasmado las diferentes recetas, una parte muy importante de ella la había escrito mi abuelo paterno, Luis González Corbacho (1882-1912) y la otra menos extensa, mi abuela paterna, Lucrecia Pérez de Azofra.

Según parece, así por lo menos me lo contó varias veces mi padre, mi abuelo Luis era hombre de refinados gustos culinarios. Capaz de los mayores sacrificios con tal de comer alguna que otra exquisitez. Cuando en 1909 fue a contraer matrimonio, unos meses antes de que esto ocurriera, se sentó junto a la tata que toda la vida había sido cocinera de su familia. La tal señora contaba entonces con unos ochenta y algo años, no puedo precisar más. Y con santa paciencia por parte de mi abuelo Luis, fue copiando al dictado cada receta que ella supo darle. Parece ser que mi abuelo fue dirigiendo sutilmente a la experta cocinera, porque ésta ya no tenía excesiva memoria para algún que otro detalle de la cocina. Su idea era llevar a su nuevo hogar teldense parte del patrimonio gastronómico de su familia, pues es bien sabido que al estrenar matrimonio, en aquel entonces, o te adaptabas a comer lo que tu suegra había enseñado a tu esposa o te morías de hambre.

Así el joven González-Corbacho, le entregó a su prometida como regalo ese pequeño libro de recetas, no sin antes alabar la buena mano y disposición que ésta tenía para todas las cosas del hogar. No dejando atrás por supuesto, la valía de la cocina de su suegra doña Pilar de Azofra Hechevarría, que si bien jamás entró en la cocina, era experta dirigiéndola con genio y figura. Mi bisabuela Pilar, había nacido en Santiago de Cuba en 1860 y vivió allí hasta casi los 24 años, de padre canarios y madre santiagueña y por tanto de la provincia de Oriente en la caribeña Isla, incluyó en el recetario de su nuevo yerno, a través de su hija no pocas recetas de marcado gusto americano.

Porque así lo aconsejan los que de periódicos digitales saben, debemos armonizar la extensión y el contenido. Por eso, aunque al principio tenía una ristra de recetas, sólo voy a darles una, que unánimemente mis familiares y amigos siempre han valorado sobremanera. Se trata de la llamada estacas de carne. Aquellos que sigan mis humildes dictados podrán degustar un plato exquisito.

Cómprese la cantidad de carne de vaca que se desee y a ser posible de rabadilla. Pídase al carnicero que se la corte un poco gruesa, no mucho, en forma de pequeños bistecs, si no ustedes mismos pueden, de un bistec normal sacar tres o cuatro. En un caldero no muy profundo pongan una cantidad de aceite suficiente como para freír esos trozos de carne. Vayan poniendo la carne en su interior de dicho recipiente, pero como decían en casa, sáquenla en un santiamén.

Hoy los grandes chefs de la cocina hablan de marcar. Para entendernos, freír ligeramente solo en el exterior, medio hecho-poco hecho el interior. Apartar con una espumadera toda la carne frita y en el aceite que quedó de ese primer frito, poner media docena de rodajas de pan de un dedo de grosor y freírlos hasta que queden doraditos, nunca quemados, porque de no ser así contribuiría a un amargor nada aconsejable. En un almirez machacar bastantes dientes de ajos, al menos ocho, y ponerle la sal suficiente. Con ese majado tan simple al que se le ha añadido las rodajas de pan frito para su posterior machaque, hasta dejar una pasta bastante homogénea, se le añade en el mismo mortero, medio vasito pequeño de limón (la cantidad del limón viene en función del gusto del consumidor, a mi particularmente me gusta que sepa al cítrico).

Se le da unas pocas vueltas con una cuchara a todo ese majado y al limón en el mismo caldero, sin quitar el poco aceite que queda de las frituras anteriores, y colocando rápidamente en él la carne. Junto a nuestro, se rehoga ligeramente y se le añade el agua suficiente para que cubra el principal elemento, la carne. Después se deja hervir durante unos minutos, no muchos, se aparta para que descanse. Eso sí, mientras está guisándose y posteriormente hirviendo se vigilará y se removerá con una cuchara, a ser posible de madera, para que el majado no se pegue en el fondo del caldero. Como complemento a esas estacas de carne, se harán unas papas guisadas o sancochadas, teniendo así solucionada la comida de un día. Aclararles que los que no tengan suficiente con el ajo, le deben poner un poco de pimienta negra molina, cuestión ésta que yo personalmente siempre hago y jamás me he arrepentido de ello.

Esta receta, que se sepa, es anterior a 1840, y nació en la Isla de Gran Canaria o en Santiago de Cuba, a ciencia cierta no lo sé, porque en los usos culinarios familiares estuvo de siempre, transmitiéndose de forma oral de madre a hija, y no fue hasta 1910 cuando mi abuela la dejó por escrito. Hoy en día, el recetario de mis abuelos Luis y Lucrecia, se ha acrecentado con otro, algo más reducido, escrito a máquina, sobre recetas de conservas y dulces, en este caso redactadas por mi padre Luis González Pérez. Las unas y las otras fueron llevadas a un encuadernador y éste de forma magistral les puso unas tapas duras de cartón recubiertas de buena piel. Conservadas de esa manera, espero y deseo que mis hijos y nietos puedan seguir leyéndolas y haciéndolas de tal manera que degusten los mismos platos que sus antepasados del siglo XIX y XX hicieron.

La Literatura es el Arte que utiliza la palabra como elemento esencial. A través de ella, bien de forma individual o colectiva, llegamos a percibir ideas, sentimientos y situaciones que un autor ha engendrado para solaz y recreo de sus lectores, pero también es la correa de transmisión de ideologías, modos y costumbres, que de forma intencionada o no, el autor ha plasmado blanco sobre negro.

Se ha hablado, y no sin razón del alma rusa, polaca, alemana, italiana, francesa, etc… Y es más que notorio que, aun en los autores más internacionales, siempre hay algo de su cultura y de su propia biografía. Dostoyeski y Troski, no escribirían así si hubiesen nacido a o rilas del Meditarráneo así como Vargas Llosa o García Márquez, tampoco lo harían de esa manera si hubiesen nacido en Estados Unidos o Canadá. El dicho castellano somos lo que comemos y bebemos, en Literatura, se manifiesta de forma rotunda y contumaz. Los gustos y costumbres de una comarca, región o país se manifiestan en olores y sabores, desde la más humilde escudilla al más refinado plato de porcelana. Por ello no ha de extrañarnos que sean escasos autores, no se hayan detenido a describir lo que comen y beben los protagonistas de sus obras, si realmente querían hacerlos humanos y, por lo tanto creíbles.

Antonio María González Padrón es licenciado en Historia del Arte, cronista oficial de Telde, Hijo Predilecto de esta ciudad y académicao correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.221